【社労士監修】退職代行の選び方を徹底解説!重視すべきポイントと失敗した場合のトラブル事例も紹介

劣悪な職場環境や人間関係の悩みから、退職代行の利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、退職代行サービス選びを間違えるとうトラブルの原因になり、余計なストレスや金銭的な損失を被るリスクがあるため、依頼先は慎重に検討する必要があります。

この記事では、退職代行の選び方について、重視すべきポイントや失敗しないための具体的な対策まで徹底解説します。

退職に悩んでいる人におすすめ!

退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。

「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。

\まずは相談相手を探す!/

退職代行サービスには3種類の運営者がいる

退職代行サービスは、運営事業者によって「弁護士の退職代行」「労働組合の退職代行」「民間事業者の退職代行」の大きく3つに分けられます。

代行サービスの運営者によって、法律上対応可能な業務範囲に制限があるため、自身が退職する際の状況に応じて適切なサービスを選ぶ必要があります。それぞれの対応可能範囲は以下の通りです。

| 弁護士の退職代行 | 労働組合の退職代行 | 民間の退職代行 | |

|---|---|---|---|

| 退職意思の伝達 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |

| 退職に伴う交渉 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 |

| 損害賠償請求への対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |

| その他法的対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |

| 利用料金の相場 | 5~10万円 | 2~4万円 | 2万円前後 |

それぞれの退職代行サービスが持つ特徴について、以下に詳しく解説していきます。

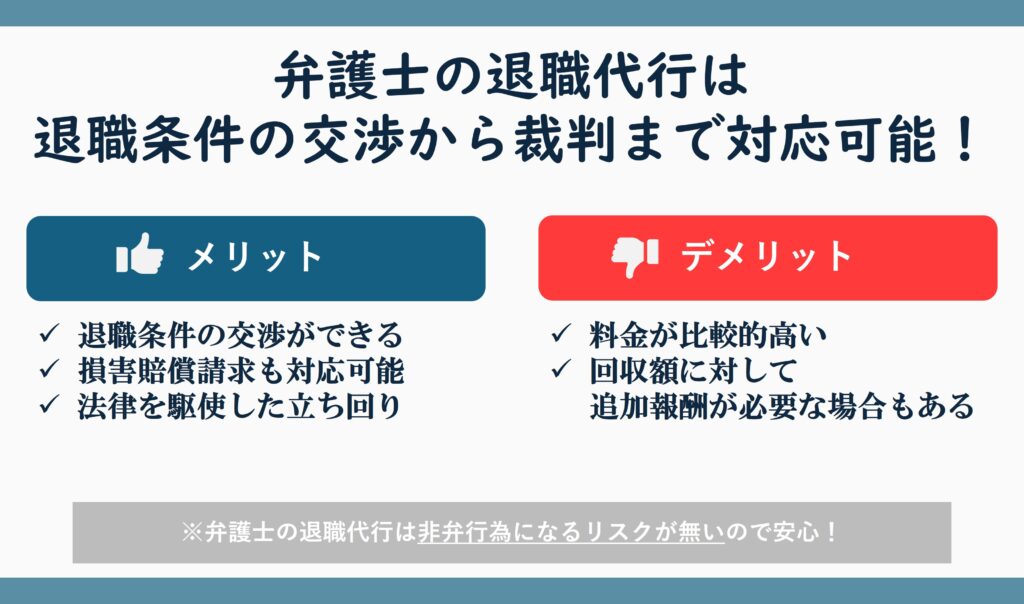

弁護士の退職代行サービス

法律の専門家である弁護士の退職代行サービスは、最も安心感のある選択肢の一つです。

そのため、以下のような場合には弁護士の退職代行サービスを選ぶといいでしょう。

- 有休休暇の取得や退職日の交渉を代行してほしい

- 会社側に損害賠償請求をすると脅されている

- 未払いの給与や残業代がある

- 上司のハラスメントに対して慰謝料の請求をしたい

- 最も安心感のある代行サービスを使いたい場合

ただし、弁護士の退職代行サービスは労働組合や民間事業者と比較すると割高な利用料金となっているため、自身の退職に関する法的対応の必要性に応じて相談を検討するようにしましょう。

-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)

退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)弁護士の退職代行は、最も対応可能な範囲が広い代行サービスです。

会社から損害賠償請求や懲戒解雇をほのめかされている場合や、会社に対して慰謝料の請求をしたい場合は、法的対応が可能な弁護士に依頼するといいでしょう。

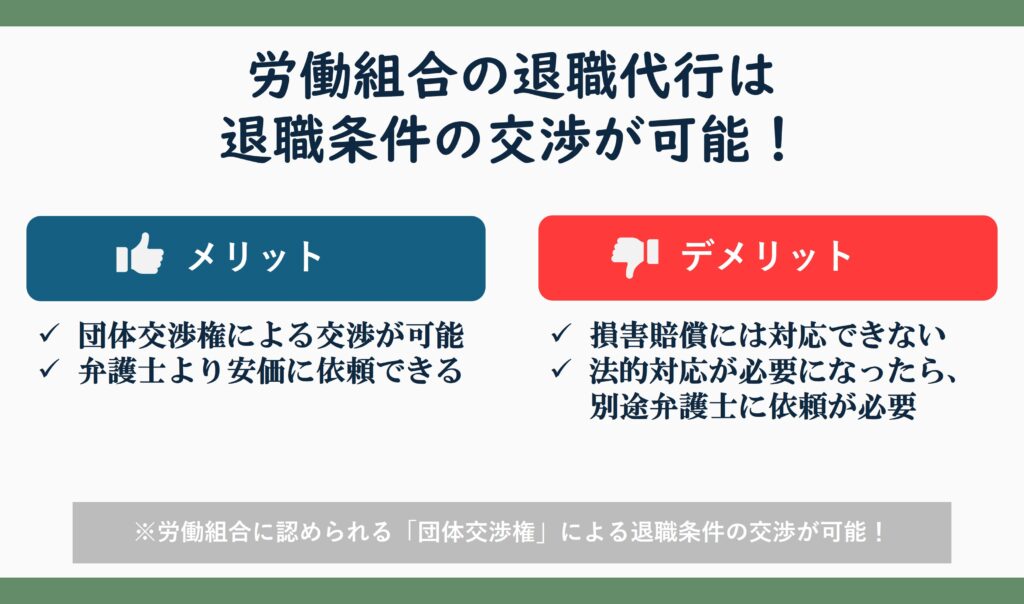

労働組合の退職代行サービス

労働組合の退職代行サービスは、対応範囲の広さと安価な利用料金を兼ね備えたコスパのいい選択肢といえます。

退職希望者の要望を伝えることしかできない民間事業者に対し、労働組合の場合は団体交渉権によって退職条件の交渉ができるため、退職日や有給休暇の取得などに関して会社側との交渉を代行してもらうことが可能です。

そのため、以下のようなケースにおいては労働組合の退職代行サービスを選ぶといいでしょう。

- 退職条件に関する交渉を代行してもらいたい

- 退職に伴う費用負担を抑えたい

労働組合の退職代行は弁護士より格段に安く、2~4万円程度で依頼可能です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職交渉の代行を依頼できるにも関わらず、労働組合の退職代行サービスの利用料金は民間事業者と大きく変わりません。

そのため、迷ったら労働組合の退職代行へ相談するといいでしょう。

ただし、労働組合は意外にもすぐに設立できるため、運営実態や労働関係法令に関する知識のない代行サービスもあるようです。

実績のない労働組合の代行サービスに依頼すると、かえってトラブルの原因になることもあるため、注意しておきましょう。

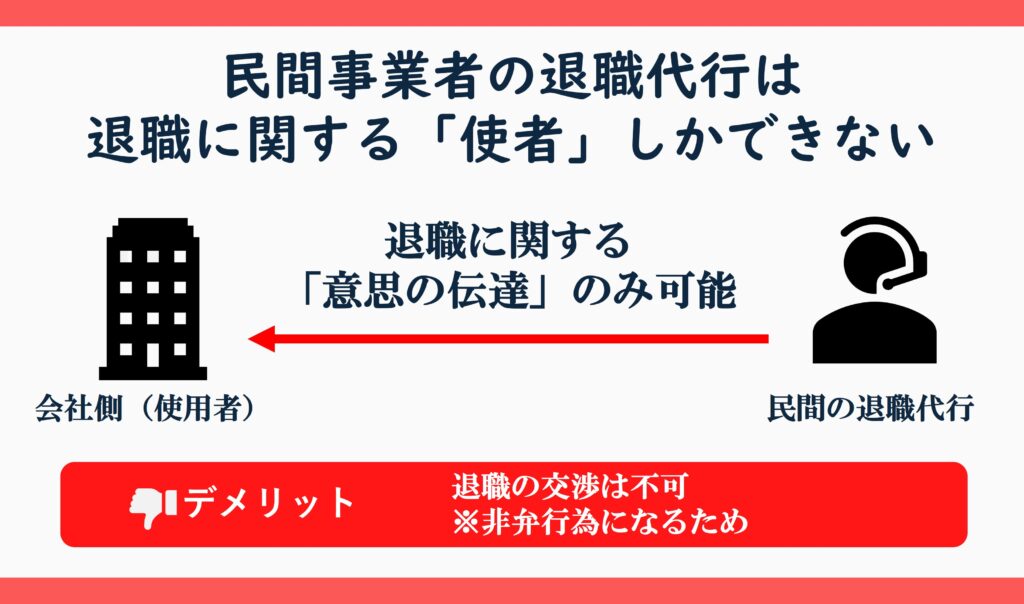

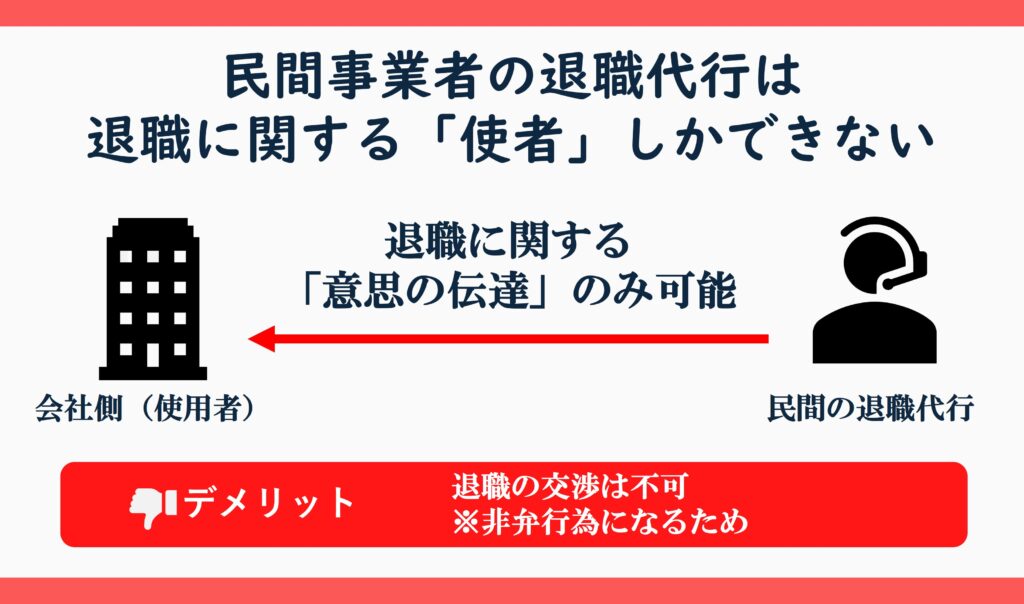

民間事業者の退職代行サービス

退職に伴う費用負担をできる限り抑えたい場合は、民間事業者の退職代行サービスへ相談することを検討しましょう。

退職代行サービスは許認可不要でだれでも始められるビジネスのため、様々な企業が参入しています。

なかにはメインとする事業のサイドビジネスとして退職代行を行う企業もあるため、利用料金の相場は非常に安く、2万円前後で依頼することが可能です。民間の退職代行を選ぶべきケースは以下の通りです。

- できる限り安く退職代行を依頼したい人

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「自分の口からは退職を伝えられない」

「退職に伴って会社側と揉める可能性がほぼ無い」

という場合には、民間の退職代行サービスの利用を検討するといいでしょう。

ただし、交渉権の無い民間事業者が退職に伴う交渉をしてしまったことでトラブルになり、スムーズに退職できなくなる可能性もあります。

より安心感のある退職を実現したい場合は、労働組合もしくは弁護士の退職代行サービスを検討した方が無難といえます。

退職代行の選び方で重視すべき6つのポイント

退職代行サービスを選ぶ際には、自分の状況に合った適切なサービスを選ぶことが極めて重要です。退職代行サービスの選び方のポイントは以下の通りです。

失敗のない代行サービス選びのために、上記の重要なポイントを詳しく見ていきましょう。

自身の状況に合った退職代行を選ぶ

退職代行サービスを選ぶ際には、まず自分の状況を正確に把握することが重要です。

前述したように、退職代行には、民間企業、労働組合、弁護士が運営する3種類があり、それぞれ対応できる代行範囲が異なります。

参照:本記事の「退職代行サービスは3種類の運営者がいる」

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職に伴って想定される会社側の出方次第では、民間の退職代行サービスでは対応できず、トラブルに発展する可能性があるため、注意しておきましょう。

退職に伴う交渉の必要性で選ぶ

退職時に何らかの交渉が必要になる可能性がある場合は、代行サービスの交渉力や対応可能範囲を重視して選ぶ必要があります。

また、弁護士が運営する退職代行なら、法的な交渉まで対応可能です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

一般的な退職交渉の範囲内であれば、基本的に労働組合の退職代行サービスで対応可能な場合が多いでしょう。

ただし、会社に未払い賃金の請求などを行う場合は、弁護士の代行サービスに依頼する方がおすすめです。

代行サービスの利用料金で選ぶ

退職代行の料金は運営元によって大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

| 代行サービスの種類 | 金額の相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 弁護士の退職代行 | 5~10万円 | 法律の専門家に依頼するため、最も高い利用料相場。 未払い賃金の請求などを行う場合、回収額の20~30%程度の追加報酬が必要な代行サービスもある。 |

| 労働組合の退職代行 | 2~4万円 | 退職交渉と安価な利用料を両立しており、コスパが高い。 |

| 民間の退職代行 | 2万円前後 | 相場としては最も安い |

上記を見ると分かるように、相場としては弁護士への依頼が最も高く、民間の退職代行が最も安価に依頼できる傾向があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

金額だけで選ぶと思わぬトラブルに発展する可能性があるため、サービス内容や実績を確認した上で、総合的に判断するようにしましょう。

返金保証がある退職代行を選ぶ

安心して利用するために、返金保証の有無は重要な選択基準となります。

多くの信頼できる退職代行サービスでは、万が一退職ができなかった場合の全額返金保証を提供しています。また、後払いに対応しているサービスであれば、退職完了後の支払いが可能なため、より安心して利用できるでしょう。

そのため、返金保証はあくまでセーフティネットのひとつとして考え、代行実績や退職代行の成功率などを見て判断することがおすすめです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

もしも退職代行サービスを使っても辞められず、会社側とトラブルを抱えた場合、大きな精神的負担になるでしょう。

この状況で返金を受けても問題の解決にはつながらないため、返金保証有無だけではなく、退職代行成功実績も必ずチェックするようにしましょう。

サービス内容で選ぶ

退職代行の基本的なサービスは各社によって大きく変わりませんが、対応のきめ細やかさやオプションは大きく異なります。

具体的には、以下のようなサービス内容の有無についてチェックし、ニーズに応じて相談する退職代行サービスを選ぶようにしましょう。

- 24時間対応の可否

- 即日対応の有無

- LINEによるオンライン相談の有無

- 法的サポートの対応範囲

- 雇用形態別の対応範囲

- 退職後の転職サポート

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

上記の中でも、特に「24時間対応」や「即日対応」は、できるだけ早く退職を実現するために重視すべきポイントの一つといえるでしょう。

また、業務委託や公務員および自衛隊などの働き方については、サービスによって対応可否が分かれるため、自身が該当する場合は必ずチェックしておきましょう。

- 明日から会社に行きたくない場合

-

即日対応や24時間受付が可能な退職サービスを選ぶ

- 会社から「退職すると損害賠償を請求する」と脅されている場合

-

法的なサポートに強い弁護士の退職代行のなかから選ぶ

退職代行の成功実績や口コミで選ぶ

退職代行サービスを選ぶ際は、過去の実績や利用者の口コミは重要な判断材料となります。

ただし、成功率の数値だけでなく、具体的な成功事例や詳細な口コミ内容を確認することで、自身の退職ケースでも対応可能か否かをチェックすることができるでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行サービスは許認可不要でだれでもすぐに始められるサービスです。

労働関係法令の知識や退職代行の知見が無い業者に依頼すると、余計なトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意しておきましょう。

退職代行選びで避けるべき3つの失敗

退職代行サービスを選ぶ際におけるよくある失敗事例として以下の3つが挙げられます。

そのため、退職代行サービスを選ぶ際は、くれぐれも上記の失敗は避けるようにする必要があります。それぞれ詳しく解説していきます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

キャリアの節目である「退職」をより良いものにしていくために、代行の依頼時は慎重にサービスを選ぶ必要があります。

料金の安さだけで選んでしまう失敗

退職代行を選ぶうえで、料金の安さだけを基準に選ぶことは、大きな失敗につながる可能性があります。

特に、相場より著しく安い料金設定の場合、サービス品質が劣る可能性や、追加料金が発生するリスクがあります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

安価な退職代行のサービス品質が必ずしも低いわけではありません。

ですが、金額とサービス内容は切り離し、それぞれを評価した上で依頼を検討するようにしましょう。

サービスの対応範囲を確認し忘れる失敗

退職代行サービスの対応範囲は運営元によって大きく異なります。

民間企業の退職代行では、退職の意思伝達以外の代行はできない一方で、労働組合や弁護士が運営する退職代行では、退職条件の交渉を含む幅広い対応が可能です。

自分の状況に必要なサービスが提供されているか、事前に十分確認することが重要です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職に伴う交渉をしてほしいのに、民間の退職代行に依頼してしまうなどの失敗をしないようにしましょう。

会社の信頼性を調べない失敗

退職代行はだれでも簡単に始められるサービスです。そのため、退職代行サービスを提供する会社の信頼性を確認せずに選んでしまうのは危険です。

依頼する代行サービスを選ぶ際は、以下の点を必ずチェックしましょう。

- 運営法人の基本情報(所在地、設立年数、代表者名)

- 顧問弁護士の有無

- 過去の退職代行の実績(件数)

- 利用者の具体的な口コミや評判

特に、会社の実在性や法的な裏付けの確認は、トラブル防止の観点から非常に重要です。退職代行サービスを運営する法人の実態や事業内容は必ずチェックしておくようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

労働組合は労働者が2人以上いれば簡単に作ることができるため、「労働組合が運営している」というだけで信頼するのは非常に危険といえるでしょう。

労働組合が運営する退職代行サービスであっても、必ず運営法人の実態や活動内容を確認しておく必要があります。

実際に退職代行を利用した人に選び方のポイントを調査!

退職戦略室では、退職代行サービスを選ぶ際に重視すべきポイントを明らかにするため、実際に退職代行を利用した方々を対象にアンケート調査を行いました。

ここからは、アンケート結果をもとに、退職代行サービスを選ぶ際に参考になる情報をわかりやすく紹介していきます。

退職代行選びに失敗した場合に起きるトラブル事例

退職代行サービスの選び方を誤ると、結果的に様々なトラブルが発生する可能性があります。

ここでは、退職代行を使ったことで実際に起こりうる具体的な以下のトラブル事例と、その予防方法について詳しく解説します。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職に伴うストレスを減らし、迅速な退職をするために代行サービスを利用する人が多いですが、稀に「代行サービスを使った」ことが原因でトラブルに発展することもあるため、サービス選びには注意しておきましょう。

すぐに退職できなかった

退職代行サービス選びを誤ることで、「すぐに退職できなかった」という場合があります。

「即日対応」をうたっているサービスであっても、実際には即座に退職できないケースがあります。即日退職できない場合の会社側が主張することが多い法的根拠は以下の通りです。

- 正社員の場合は民法第627条1項で定められた2週間前の退職告知が必要

- 契約社員の場合は契約期間満了までの就業が必要

- 退職前に引き継ぎが必要

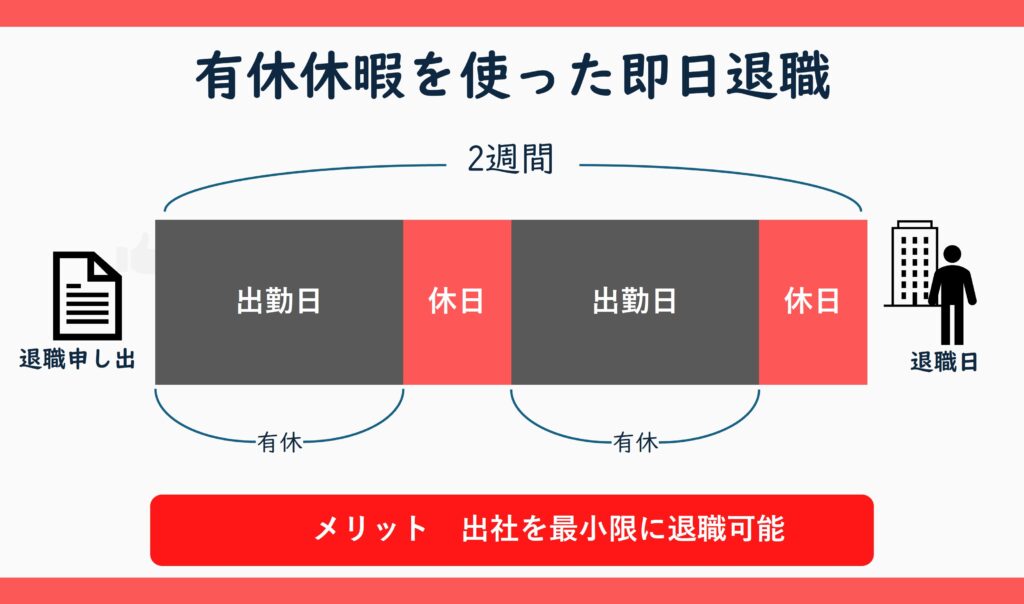

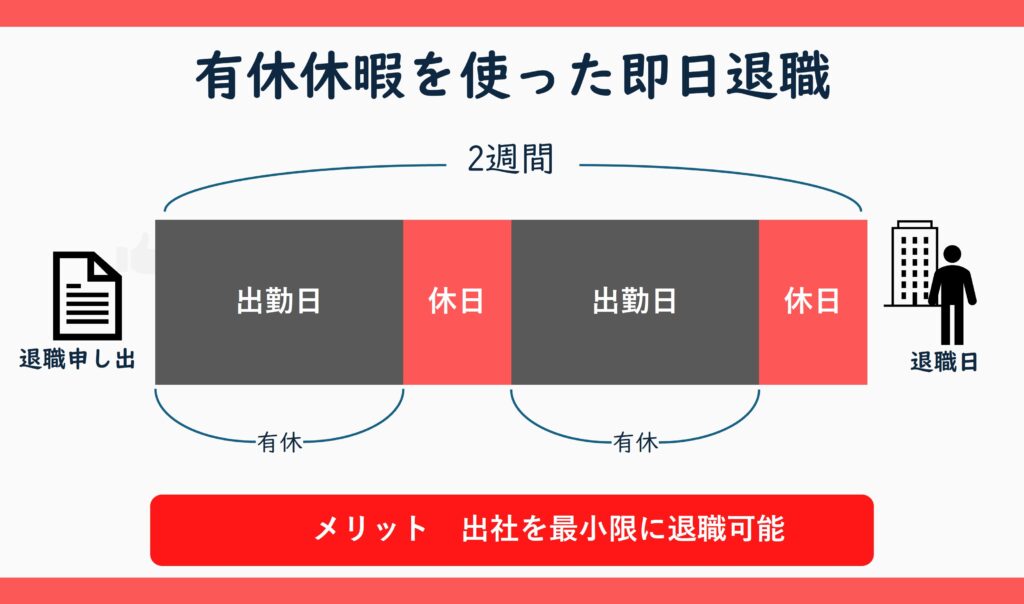

これに対し、サービス品質の高い退職代行サービスであれば、残っている有給休暇を退職日までに消化することで、即日退職の実現(以下図を参照)を交渉しますが、必ずうまくいくわけではありません。

また、雇用期間中は原則退職できない契約社員においては、「やむを得ないと認められる退職理由」を伝えるか、「即日退職に対する会社側の合意」を得る必要があり、これも退職代行サービスの交渉次第で、結果の成否が分かれるポイントになるでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

原則として、即日退職は労働者に必ずしも認められた権利ではないため、実現のためには交渉力の高い代行サービスに依頼することが重要になります。

有給休暇を消化できなかった

退職代行サービスを使って起きるトラブルのひとつに、「有給休暇を消化できなかった」という事例が挙げられます。

そのため、確実に有給休暇の消化をしたい場合は、退職に伴った交渉ができる労働組合や弁護士の退職代行を選ぶ必要があります。

基本的に、退職者の有給休暇の取得を会社側が拒否することはできないため、交渉が可能な代行業者を選ぶことで有休を消化できる可能性は高いでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

有休休暇の取得は労働者に与えられた権利であり、本来は退職時に残っている有休を使えないということはありません。

ただし、交渉力の低い代行サービスを選んでしまうと、会社側が休暇取得を拒否した際に、自分で交渉する必要が生まれるため、注意しておきましょう。

未払い給与や残業代を請求できなかった

退職代行サービスの選び方を誤ると、「未払い賃金請求ができなかった」となりかねません。

給与の未払いや残業代の請求が必要な場合、民間企業の退職代行では対応できません。このような金銭的な交渉が必要な場合は、弁護士、もしくは団体交渉権を持つ労働組合の退職代行サービスを選ぶようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

未払い賃金の請求を行う場合は、勤怠記録やタイムカードなどの証拠をあらかじめ控えておきましょう。

損害賠償を請求されてしまった

退職代行サービスを使って辞める際のよくあるタラブル事例として、損害賠償を請求されるケースが挙げられます。

これは、社員が直接退職を申し出ずに代行サービスを使って辞めることに対し、経営者をはじめとした会社側が感情的になってしまい、「損害賠償する!」と告げられるトラブルです。

そのため、上記のように会社側が損害賠償をすると脅してくる可能性がある場合は、より冷静で的確な対応が可能な弁護士の退職代行の中から依頼するサービスを選ぶといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

実際、本当に損害賠償を請求されるのは非常に稀なケースです。

ですが、引き継ぎを一切せずに退職する場合、その結果生まれた明確な損害があれば、損害賠償請求が法的に認められる可能性もあるため、要注意です。

そのため、即日退職する場合であっても、引き継ぎ書などを用意して最低限の引き継ぎを行い、リスクを最小限にすること望ましいでしょう。

不安な人は、弁護士の退職代行にまずは相談してみるといいでしょう。

会社から直接連絡が来た

退職代行を利用した場合、基本的に会社からの連絡は代行サービスへ入るようになりますが、稀に直接退職希望者へメールや電話が来てしまう場合もあります。

会社からの連絡は主に引き継ぎや貸与物に関する質問などが多いため、退職代行を利用する際はあらかじめ以下の準備をしておくといいでしょう。

- 引き継ぎ書類の事前作成

- 会社貸与品のリスト化

- 重要書類や私物の整理

- 会社との連絡対応方針の確認

退職代行サービスを通じた対応方法を事前に確認し、直接連絡があった場合は代行業者へ連絡し、直接メールへの返信などを行うことは避けるようにするといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

基本的にどの代行サービスを利用しても「本人への連絡を控えるように」と会社側へ伝えてくれますが、法的拘束力を持たせることはできません。

そのため、会社からの連絡がストレスになる場合は、正式な代理人として退職交渉が可能になる弁護士への依頼を検討しましょう。

退職代行を選ぶ前に準備しておくべきこと

退職代行サービスを利用する際は、事前に適切な準備を行うことで、よりスムーズな退職を実現できます。主な事前準備は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説していきます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

これらを事前に準備ができていれば完璧ですが、退職代行サービスに辞める流れを相談してから準備を行うことも可能です。

あくまで、計画的に代行サービスを使いたい場合の準備事項として、確認しておきましょう。

必要な引き継ぎ資料を事前に作成しておく

退職代行を利用する場合でも、基本的に担当業務の引き継ぎは必要です。そのため、最低限の引き継ぎ資料をあらかじめ作成しておくことがおすすめされます。

これにより、退職後の会社からの問い合わせを最小限に抑え、スムーズに退職を進めることができるでしょう。引き継ぎ資料作成のポイントとしては、以下の項目を含めることが重要です。

- 現在進行中のプロジェクトの状況と今後の予定

- •定期的な業務の実施手順と注意点

- •重要データの保存場所と管理方法

- •取引先や関係者の連絡先リスト

- 自身が管理者のシステムやパソコンのIDおよびパスワード

特に、重要業務を担当している人の場合、引き継ぎを全くしなかったことで明確な損害が出た場合、損害賠償を請求されるリスクもあるので注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

引き継ぎ書の作成は、退職代行サービスに相談した後に作成することも可能です。

退職代行サービスによっては、引き継ぎのテンプレートを用意している場合もあるため、引き継ぎ書の作り方が分からない人は活用するといいでしょう。

会社貸与品を確認してリスト化する

会社から借りている備品や機器類は、漏れなく返却する必要があります。退職時のトラブルを防ぐため、確認とリスト化を行いましょう。

- パソコンやタブレット、携帯電話などの電子機器

- 社員証、鍵、セキュリティカード

- 制服や作業着

- 名刺

- セキュリティカードや許可証

上記のいずれの貸与物においても、返却が漏れることでトラブルに発展する可能性があるため、必ず返却するようにしましょう。

有給休暇の残り日数を確認する

退職代行サービスに依頼をする際は、事前に有給休暇の残日数を正確に確認しておきましょう。

これまで使わずに残っている有給休暇は、退職日までに全て使用することが可能であり、会社側はこれを拒否することができません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

有給休暇が退職日までの出勤日数分残っていれば、一度も会社に行かずに実質的な即日退職をすることも可能です。

退職の残り日数は、主に勤怠システムで確認できるため、必ず確認の上でデータを控えるようにしましょう。

社宅や寮の場合は引っ越しを準備

社宅や寮に居住している場合は、退職に伴う引っ越しの準備も必要になるでしょう。

退職をする場合、基本的に退職日までに退去をする必要があるため、退職代行サービスを選ぶ際は、事前に以下の点について確認と準備を行いましょう。

- 退去期限の確認

- 引っ越し先の確保

- 退去時の原状回復義務の確認

これらの確認と準備を適切に行わないと、退職と共に住む場所がなくなることになりかねないため、注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

会社が契約している借り上げ社宅の場合、自分の名義で再契約することも可能です。その際は、不動産会社に事前に相談が必要なため、必ず確認するようにしましょう。

退職代行の選び方に関するよくある質問

退職代行サービスを使う機会は多くないため、選び方に悩む人もいるようです。ここでは、退職代行サービスの選び方に関するよくある疑問について解説していきます。

退職代行はサービスによって何が違うのか

退職代行サービスの主な違いは、運営元の種類(弁護士・労働組合・民間事業者)によるものです。

民間企業は退職の意思伝達のみを行い、労働組合は団体交渉権による条件交渉が可能です。これに加え、弁護士の退職代行は法的対応を含む包括的なサポートが可能ですが、費用は比較的高額になります。

民間企業と弁護士どちらの退職代行を選ぶべきか

最適な選択は状況によって異なります。

単純な退職意思の伝達のみが必要な場合は民間企業の退職代行で十分です。一方、残業代請求や有給休暇の取得、パワハラ問題など、何らかの交渉や法的対応が必要な場合は、弁護士による退職代行を選ぶべきです。

安い退職代行を選んでも大丈夫か

料金の安さだけで退職代行を選ぶのは非常に危険です。

相場より極端に安い場合は、サービスの質や対応範囲に制限がある可能性があります。金額だけではなく、実績やサービスの内容を総合的に判断し、依頼する代行サービスを選択しましょう。

安価な利用料金と対応可能範囲の広さを両立させたい場合は、団体交渉権による退職交渉が可能な「労働組合の退職代行」を選ぶといいでしょう。ただし、訴訟を含む法的対応はできないため、注意しておきましょう。

退職代行を使って辞められないことってあるの?

退職は民法で定められた労働者の自由であり、代行サービスを利用してもしなくても退職は可能です。

ただし、正社員の場合2週間前の告知が必要で、契約社員はやむを得ない理由がない場合は、会社の合意が無ければ退職できません。

ただし、信頼できる業者を選び、適切な手続きを踏めば、最終的に退職できないということはほとんどありません。

退職代行の選び方のまとめ

退職代行サービスを選ぶ際には、自分の状況に合った適切なサービスを選択することが最も重要です。

弁護士、労働組合、民間事業者の退職代行の対応可能範囲を把握したうえで、退職交渉や法的対応の必要性を考慮し、利用するサービスを絞りこむことがオススメです。

料金の安さだけで選ぶのではなく、実績やサービス内容、対応可能な代行範囲を総合的に判断し、依頼する退職代行サービスを選ぶといいでしょう。

退職代行サービスは、適切に選択し利用することで、精神的・身体的な負担を最小限に抑えながら退職するための有効なツールとなります。この記事で解説した選び方のポイントを参考に、自分に最適なサービスを選択しましょう。

プロフィール画像-150x150.jpg)

プロフィール画像-150x150.jpg)

プロフィール画像-150x150.jpg)

退職代行サービスは選び方を誤ると、交渉が成立しなかったり、非弁行為に該当するリスクもあります。

弁護士・労働組合・民間業者それぞれに対応できる範囲が異なるため、自身の状況に応じて適切なサービスを選ぶことが重要です。

特に有給取得や未払い賃金の請求などを希望する場合は、法的に対応可能な専門家へ依頼することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、各都道府県労働局や労働基準監督署に設けられた総合労働相談コーナーで総合労働相談員などの公的機関に事前に相談することも、トラブル防止に繋がるのでぜひ利用しましょう。

プロフィール画像.jpg)

プロフィール画像.jpg)

社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表

【保有資格】

- 特定社会保険労務士(第1597009号)

- 2級キャリアコンサルティング技能士

- キャリアコンサルタント

- 行政書士

【経歴】

大手人材派遣会社や自動車部品メーカーにおいて人事労務の実務経験を積んだ後、労働局職員としてハローワーク勤務および厚生労働事務官としてキャリア支援や各種労働相談、雇用保険給付業務、助成金関連業務など幅広い分野で活躍。

現在は、社会保険労務士法人 岡佳伸事務所の代表として、企業や個人に対する人事労務コンサルティングを提供し、働く人々のキャリア支援にも尽力。

2025年7月9日監修

続きを読む

【メディア掲載実績】

NHK「あさイチ」(2020年12月21日、2021年3月10日)出演および報道内容の監修

参照:あさイチ「人生100年時代の働き方 仕事によるけが・病気どうすれば?」

他、セミナー講師として多数登壇

.png)