新卒でも退職代行で辞めて大丈夫?使うべき状況や注意点まで徹底解説!

「今年新卒として入社したばかりだけど辞めたい」

「希望の仕事内容ではないので、早く第二新卒として転職したい」

新卒入社した人の中には、このように早期退職を考えているものの、自分の口から退職を言い出しづらく、退職代行の利用を検討している人も多いようです。

退職の際には自身の力で手続きをすることが望ましいものの、状況によっては退職代行を活用して辞めることも選択肢のひとつとして考えられます。

本記事では、新卒が退職代行を使って辞めることがおすすめな状況や、代行サービス利用のメリット・デメリットについて解説していきます。

新卒の退職代行サービスの利用は拡大傾向

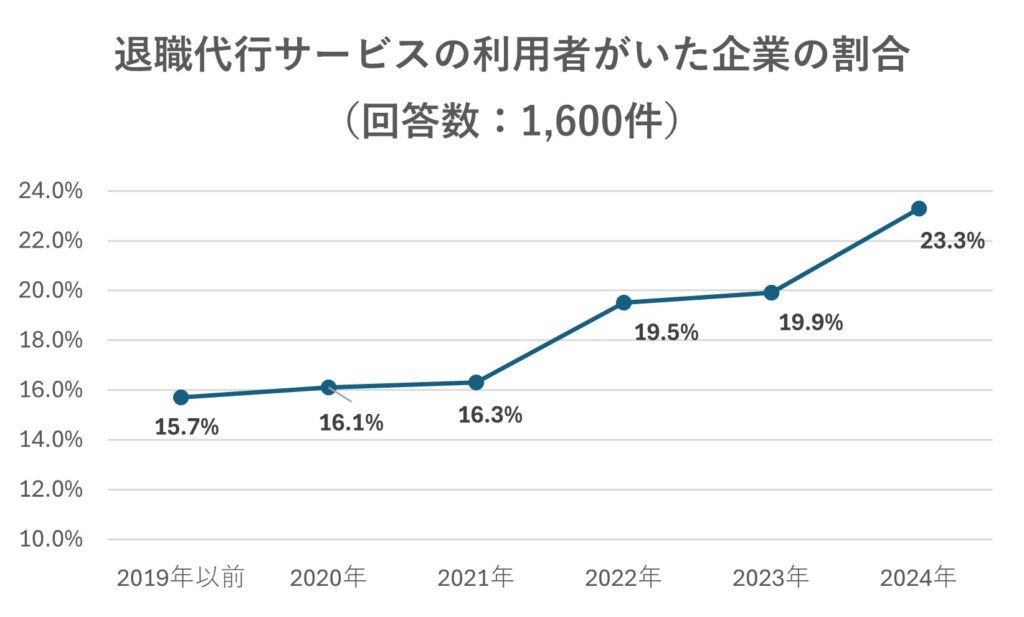

近年、退職代行サービスの利用が大幅に増加しています。以下のグラフは退職代行サービスの利用者がいた企業の割合の年間推移です。

N数:1,600・2024年データは2024.1~6月の数字

参照:マイナビキャリアリサーチLab「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

グラフの元となるデータ表はこちら

| 2019年以前 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 退職代行サービスの利用者がいた割合 | 15.7% | 16.1% | 16.3% | 19.5% | 19.9% | 23.3% |

さらに、退職代行会社のなかには、2023年4月に50名だった新入社員の退職代行依頼が、2024年4月には15日までの間に110件の依頼が入っており、新卒による退職代行サービスの利用が急増していることがうかがえます。

これは、従来の「新卒は最低3年は勤めるべき」という概念が薄れ、自分のキャリアや健康を優先する考え方が広まってきたことを反映していることが推測されます。

そんな中において、会社との退職交渉や手続きを本人に代わっておこなう退職代行サービスは、直接会社に退職の意思を伝えるのが難しい状況にある人にとって大きな助けとなっています。

ここからは、新卒の退職代行の利用状況について、以下のポイントについて解説していきます。

-150x150.png) 退職戦略室 編集長

退職戦略室 編集長人材不足が続く日本では、新卒で入った会社を辞めても、すぐに次の転職先が見つかりやすく、コスパよく辞める方法のひとつとして「退職代行」が選ばれるようになっています。

もちろん、可能な限り自身の口から退職を伝える方が望ましいですが、パワハラや体調不良が原因で直接伝えられない場合は、代行サービスの利用も選択肢として検討するといいでしょう。

大卒の新入社員の30%以上が3年以内に退職

厚生労働省の調査によると、大卒の新入社員の30%以上が3年以内に離職をしています。

| 卒業年度 | 新卒入社3年以内の離職率 |

|---|---|

| 2021年3月卒業者 | 34.9% |

| 2020年3月卒業者 | 32.3% |

| 2019年3月卒業者 | 31.5% |

また、高校や中学、短大などを出て新卒入社した人の退職率はさらに高く、高卒者で約4割、中卒者で約5割が3年以内に辞めていることが分かります(以下表参照)。

| 学卒 | 新卒入社3年以内の離職率 |

|---|---|

| 大卒 | 34.9% |

| 短大等卒 | 44.6% |

| 高卒 | 38.4% |

| 中卒 | 50.5% |

このデータからも、新卒で入った企業だからといって、必ずしも長く同じ会社に勤め続けるわけではないことがわかります。

近年は人材不足によって既卒者の転職が容易になっていることも追い風になり、早々に退職を決断する人も少なくありません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

新卒での早期離職はネガティブに捉えられがちですが、自分の職業適性や価値観に気づく機会にもなり得ます。

早期離職を失敗と捉えるのではなく、よい転機に変えていくために、キャリア設計の見直しや価値観に基づく転職を行うことが重要になります。

中長期的なキャリアの見直しを行う際には、キャリアバディで専門家に相談しつつ進めることがおすすめです。

20代の転職者の18.6%が退職代行を利用

マイナビの調査によると、20代の転職者のうち約18.6%が直近1年間に退職代行サービスを利用していることがわかっています。

| 年代 | 直近1年間に 退職代行を利用した割合 |

|---|---|

| 20代 | 18.6% |

| 30代 | 17.6% |

| 40代 | 17.3% |

| 50代 | 4.4% |

回答数:800件

上表を見ると分かるように退職代行の利用経験がある年代は20代が最も高いものの、30代・40代も2割近くの人が退職代行を使って辞めた経験があることが分かります。

退職代行を利用した理由としては、「退職を引き留められた(引き留められそう):40.7%」「自分から退職を言い出せる環境ではない:32.4%」となっており、自身の力で退職することが難しい場合に代行サービスを利用していることが分かります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

20代の退職代行利用率は18.6%と高く、新卒入社であっても代行サービスを使って辞めることは問題ありません。

退職の伝え方に悩むのは誰でも経験することですが、それが大きな精神的負担となる場合、退職代行サービスの活用は選択肢のひとつといえるでしょう。

大企業の約2割が退職代行による離職を経験

大企業においても退職代行サービスを利用した離職が増加しています。東京商工リサーチの調査では、大企業の約2割(18.4%)が退職代行サービスによる離職を経験していると報告されています(下表参照)。

| 企業規模 | 2023年以降 退職代行の利用があった割合 |

|---|---|

| 大企業 | 18.4% |

| 中小企業 | 8.3% |

| 全体 | 9.3% |

大企業アンケート回答数:499社・中小企業アンケート回答数:4,650社

参照:東京商工リサーチ「「退職代行」業者から連絡、大企業の約2割が経験」

これは企業側にとっても無視できない現象となっており、人事制度や職場環境の改善を検討するきっかけにもなっています。

退職代行サービスを提供する業者も増え続けており、市場規模は年々拡大傾向にあります。このことからも、退職代行は特殊なサービスではなく、雇用の流動化を促す社会インフラのひとつとして社会に浸透しつつあると言えるでしょう。

新卒が退職代行を使って辞めるべき状況

新卒だからといって不適切な環境で働き続ける必要はありません。むしろ早期に行動することで、中長期的なキャリア形成にプラスになることも多いでしょう。

ここでは、新卒が退職代行サービスを利用すべき以下の状況について詳しく解説します。

これらの状況に該当する場合は、自分自身の健康やキャリアを守るために、退職代行の利用を真剣に検討するようにしましょう。

労働条件が求人情報と大きく異なる場合

求人情報や面接時の説明と実際の労働条件が大きく異なる場合、退職代行の利用を検討すべきです。

通常、正社員の退職の場合は法律上2週間前の申し出が必要になりますが、労働基準法第15条では「明示された労働条件が実際と異なる場合は即日退職可能」と定められています。

具体的な労働条件の相違点としては、説明されていた業務内容と全く異なる仕事を任される、給与や福利厚生が求人票と異なるなどが挙げられます。

このような「求人詐欺」とも言える状況は、新卒が直面しやすく、自分一人の力で解決することが難しいケースも多いでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

契約の際に明示された労働条件が事実と大きく異なっていた場合、自己都合ではなく「会社都合退職」で辞めることが可能です。

参照:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

会社都合退職の場合、退職後の失業保険の受給条件(※)が有利になるため、退職代行を活用して辞める場合も必ず要望として伝えましょう。

(離職日以前の1年間で、通算して6か月以上雇用保険に加入している必要)

パワハラやいじめなど職場環境に問題がある場合

職場でパワハラやいじめを受けている場合も、退職代行の利用を強く検討すべきです。

このような環境に長くいると、心身の不調の原因になる可能性が極めて高く、自力の解決も困難といえるでしょう。

新卒というキャリア形成の大切な時期にこうした不当な扱いを受け続けるよりも、退職代行を利用して早めに環境を変えることが賢明な判断といえます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

特に新卒の時期は社会人としての土台を築く時期でもあり、不適切な労働環境に身を置き続けることは長期的に見ても大きな損失につながりかねません。

退職代行サービスや労働基準監督署に相談し、できる限り早く退職した方がいいでしょう。

退職の意思を伝えても引き止められて辞められない場合

自分で退職の意思を伝えたものの、上司や会社から強引に引き止められるケースも少なくありません。

しかし、民法第627条では、期間の定めのない雇用(正社員など)の場合、退職希望日の2週間前までに意思表示をすれば退職できると明確に定められています。

会社には退職を止める法的権利はなく、あくまで「説得」ができるだけです。高圧的なパワハラを伴う強引な引き止めは「在職強要」となり、違法行為に該当する可能性もあります。

退職の意思を伝えているにもかかわらず辞められない場合、労働基準監督署や弁護士に相談する方法もありますが、すぐに会社を離れたい場合は退職代行サービスの利用が効果的です。

退職代行サービスを活用すれば、連絡を入れて即日退職緒実現できる場合もあるため、「すぐに辞めたい!」と考え散る場合は、まずは相談してみるといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職を申し出ても、宥められたり、もしくは高圧的な態度で自身の決断を否定され、スムーズに退職できないことは多々あります。

長いケースだと、ズルズルと数年単位で退職が遅れるケースもあるため、注意が必要です。

どうしても退職届を受け取ってもらえない場合は、退職届の内容証明郵便による郵送や、退職代行サービスの利用を検討するようにしましょう。

新卒が退職代行を使う4つのメリット

新卒として退職を考える場合、「まだ入社して間もないのに辞めるなんて」と躊躇することが多いでしょう。しかし、自分の心身の健康やキャリアを守るためには、適切な方法で早めに行動することが重要です。

ここでは、新卒が退職代行サービスを利用して辞める4つのメリットを紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

上司や同僚との対面なしでスムーズに退職できる

退職代行サービスの最大のメリットは、上司や同僚と直接対面することなく退職できる点です。

新卒で入った会社を辞める場合、「引き止められるのが怖い」「申し訳なさが先に立って言い出せない」という不安が強く、なかなか退職を言い出せないことも多いでしょう。

ですが、退職代行に依頼さえできれば、あとは半自動で退職の手続きが進むため、感情に左右されずに新しい挑戦を始めることができます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

特に、職場にパワハラやいじめが横行している職場の場合、退職代行を使うことで精神的負担を最小限にして辞められます。

ですが、退職後も人間関係を保ちたい場合は、できる限り自身の口から退職を申し出た方が望ましいでしょう。

退職交渉のストレスや精神的負担がなくなる

新卒入社した会社で退職の意思を伝えた後、引き止めに遭うことは珍しくありません。

退職代行サービスを利用すれば、こうした精神的な負担から解放されます。

退職をめぐる感情的な衝突を避けられるだけでなく、「辞められない」という不安や焦燥感も軽減されるため、心身の安全を守る上でも有効です。

また、退職交渉のストレスによって体調を崩したり、仕事のパフォーマンスが低下したりするリスクも避けられます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職交渉の精神的負担が大きすぎる場合、自己防衛の観点からも退職代行の活用は非常に有効といえます。

退職代行サービスの多くは24時間対応で、LINEなどを通じて気軽に相談できるため、不安な気持ちをすぐに相談することも可能です。心理的なサポートを受けながら、前向きな気持ちで退職プロセスを進められるのは大きなメリットといえるでしょう。

法的知識がなくても適切な手続きが進められる

新卒のように、社会人経験が浅い場合は退職に関する法的知識がなく、「就業規則上、3か月は辞めれない」「退職が決まったら有給休暇は使えない」といった会社側の主張を鵜呑みにしてしまいがちです。

ですが、退職代行サービスを利用すれば、専門知識がなくても適切な方法と流れで退職を進めることができます。

特に、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスは労働関係法令に詳しく、相談することで安心して退職を進められます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

新卒の場合、退職時であっても上司の話を信じてしまうのは無理ありません。

ですが、退職代行サービスに依頼することで、法律上保証された自身の権利を守りつつ、より希望条件に沿った退職を実現しやすくなります。

最短即日で退職が可能になる

法律上、無期雇用の社員(正社員)は退職の意思を伝えてから「2週間」で退職が可能とされています。

ですが、通常の退職手続きでは、退職の意思を伝えてから実際に退職するまで1ヶ月以上かかることが一般的です。また、一部の会社では就業規則に「6カ月前の申し出が必要」と極端に長い退職予告期間が定められており、すぐに辞められずに困ってしまうケースも少なくありません。

しかし、退職代行サービスを利用すれば、民法の規定に基づき最短2週間での退職が可能です。

強い引き止めを受けている場合であっても、「最短即日」で辞められる点が退職代行の大きなメリットといえます。

退職できずに転職の機会を逃しそうな場合は、代行サービスの利用を前向きに検討するといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

新卒の場合、有給休暇がほとんどない場合もあるでしょう。

その場合、退職予告期間である2週間の間の出勤日は欠勤扱いにすることで、即日退職をすることが可能です。

新卒が退職代行を使う4つのデメリット

新卒が退職代行サービスを使って辞めることには多くのメリットがありますが、利用を検討する際にはデメリットも理解しておくことが重要です。

新卒が退職代行を利用する際に考慮すべきデメリットは以下の通りです。

これらを事前に把握し、対策を考えることで、より賢い判断ができるでしょう。それぞれ詳しく解説していきます。

費用の負担がかかる

退職代行サービスの利用には費用がかかります。退職代行サービスごとに料金は異なりますが、民間や労働組合の場合は2~3万円、弁護士の退職代行の場合は5~10万円程度が相場となります。

退職代行サービスは、その運営者によって対応可能な範囲が異なります。非弁行為の心配がない弁護士の退職代行は対応可能範囲が広い反面、利用料金が高額になる傾向があります。

そのため、退職代行サービスを利用する際は、この費用が自分にとって妥当かどうか慎重に判断する必要があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職がそもそも自分自身で「無料できる」ことを考えると、代行サービスへの依頼を「高い」と感じる人は多いでしょう。

「費用負担は抑えたいけど、会社に引き止められて自力で辞められない」という場合は、対応可能範囲が広くコスパの良い労働組合の退職代行に依頼するといいでしょう。

退職に一切費用をかけたくない場合は、労働基準監督署に総合労働相談コーナーに相談することがおすすめです。

満足な引き継ぎは難しい

退職代行を使って辞める場合、基本的に一日も会社に行かずに即日退職することになります。そのため、業務の引き継ぎが不完全になることが多くあります。

その結果、会社や上司との関係が悪化することもあり、将来的に人間関係や評価に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行を使って新卒入社の会社を辞める場合は、事前に簡単な引き継ぎ書を作っておくことがおすすめです。

もしも事前に引き継ぎ準備をすることが難しい場合は、退職代行から連絡後、退職予告期間中の2週間に、引き継ぎ書の作成をするようにしましょう。

転職活動へ悪影響を及ぼす可能性がある

退職代行サービスを利用したことそのものが次の転職先に知られることはほとんどありません。

しかし、新卒で入社してから短期間で退職した場合、その経歴を履歴書に記載する必要があります。特に1年以内に退職した場合、「この人はまたすぐに辞めるかもしれない」と採用担当者に思われる可能性もゼロではありません。

また、第二新卒を積極採用している企業を探すことも一つの方法です。近年は新卒で早期に退職する人も珍しくなくなり、企業側の理解も深まりつつあるため、より自身と相性のいい会社への転職を目指すようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

採用選考において、前職の紹介状やリファレンスチェックを必要とする場合、退職代行を使って辞めることは不利になる可能性があります。

ですが、リファレンスチェックを導入している会社は決して多くはなく、影響は軽微といえるでしょう。

また、面接において「退職代行を使って辞めた」と正直に話すと、企業によっては「コミュニケーションに難がある」「すぐ辞めそう」といったマイナスイメージを持たれる可能性があるため、注意しておきましょう。

代行サービスで辞めればいいやという退職癖がつく

退職代行サービスを一度利用すると、退職手続きがスムーズに進むことに驚き、退職への心理的ハードルが下がる可能性があります。

しかし、頻繁な転職はキャリア形成において必ずしもプラスになるとは限りません。特に若いうちは、今の自分のキャパを超えた困難を乗り越える経験が重要な成長の機会となります。

これを防ぐためには、退職を決断する前に、現在の仕事の問題点や退職理由を客観的に整理し、本当に退職が最善の選択なのか冷静に判断することが大切です。また、次の職場選びでは、自分の価値観や働き方に合った環境をより慎重に見極めるようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

新卒の場合は特に、退職代行の利用は「最後の手段」として活用すべきといえるでしょう。

安易な利用を繰り返すのではなく、「辞める前にできることはあるか」を考える習慣を持つことが、長期的なキャリア安定に繋がります。

今の職場環境に悩んでいる場合や、中長期的なキャリア設計をしたい場合は、キャリアバディでご相談ください。

>退職代行は「やめとけ」「使わない方がいい」と言われる理由を解説

新卒で退職代行を利用して辞める際の注意点

退職代行サービスを利用して会社を辞める際には、新卒ならではの注意点がいくつかあります。

これらを事前に把握しておくことで、退職後に後悔することなく、次の転職先でスムーズに活躍することを目指せるでしょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

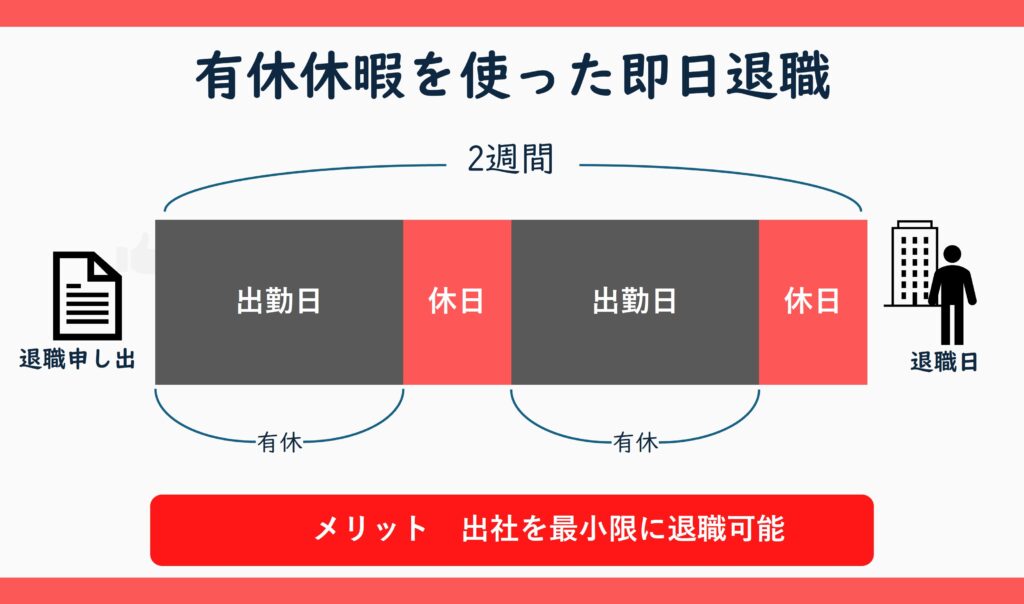

入社から6カ月経過していないと有給休暇が無い

入社から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇が付与されると労働基準法に定められています。

退職代行サービスから会社へ連絡後、2週間の退職予告期間中に出社しない場合は、その期間の出社日は欠勤扱いとなり、給与が支払われません。そのため、新卒で退職代行を利用する際は、少なくとも2週間分の生活費を確保しておくことが重要です。

また、退職時期を6カ月以降に設定できれば、有給休暇を活用して退職することができるため、おすすめの選択肢のひとつといえます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

入社から4~5カ月目で辞めるくらいであれば、6カ月勤務して有休を使って辞めた方が経済的にはお得といえます。

また、企業によっては6カ月より早く有給休暇が付与される場合もあるため、就業規則を確認しておくといいでしょう。

正社員なら就業規則の内容に関係なく最短14日間で退職可能

退職を自身で申し出た人のなかには、「就業規則上、3か月は辞めれない」といわれた人は多いのではないでしょうか。

そのため、無期雇用の場合は2週間を超える退職予告期間は法律上無効といえます。

新卒で退職代行を使って辞める場合であっても、会社側が就業規則を根拠に退職を拒否する可能性がありますが、実際は法律に則った退職が可能であることを覚えておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

会社側が就業規則を盾に14日後の退職を拒否する場合、「交渉」が必要になるケースがあります。

この「退職に伴う条件交渉」を民間の退職代行が行うと非弁行為になってしまうため、弁護士、もしくは労働組合の代行サービスに依頼する必要がある点に注意しておきましょう。

転職先が決まってから退職することが望ましい

新卒で退職する場合、特に経済的な観点から転職先が決まってから退職することをおすすめします。

退職後すぐに収入が途絶えるため、次の仕事が決まっていない状態での退職は経済的に不安定になりやすいです。

そのため、転職先が決まっていないまま退職してしまうと、経済的な焦りから内定獲得を焦ってしまい、転職活動そのものが上手く五kなくなる可能性があるため、注意しなければなりません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

一方で、新卒から1〜3年程度の経験があれば「第二新卒」として転職市場で評価されることが多いため、転職活動自体はそれほど心配する必要はないでしょう。

可能であれば在職中に転職活動を進め、内定を得てから退職代行サービスを利用するという流れが理想的です。

もしも転職するかどうか悩んでいる場合は、キャリアバディで専門家へご相談ください。

新卒が退職代行で辞める流れ

新卒社員が退職代行を使って辞める流れは以下の通りです。

気になる退職相談サービスへ相談する

まずは複数の退職代行サービスの公式サイトを閲覧し、自分の状況に合いそうなサービスを探します。

料金、サービス内容、運営元の種類(民間企業、労働組合、法律事務所など)を比較検討しましょう。退職代行サービスでは基本的に無料相談を受け付けているので、気になるサービスには積極的に相談してみることをおすすめします。

相談の際は、自分の状況(新卒である点、退職理由、退職希望日など)を伝え、その状況でサービスが利用できるか、料金はいくらになるか、どのようなサポートが受けられるかなどを詳しく確認しましょう。回答の内容や対応の丁寧さを比較することで、信頼できるサービスを見極めることができます。

依頼する退職代行を選んで料金を支払う

相談内容に納得できたら、利用料金を支払います。支払い方法は銀行振込やクレジットカード決済が一般的ですが、後払い(退職完了後に支払う)に対応しているサービスもあります。

新卒で資金に余裕がない場合は、後払いオプションがあるサービスを選ぶと安心です。

退職代行に必要な諸情報や希望条件を伝える

サービス利用が決まったら、退職に必要な情報を退職代行業者に伝えます。主に以下のような情報が必要です。

- 勤務先情報(会社名、所在地、部署、上司の名前など)

- 退職希望日

- 有給休暇の消化希望の有無

- 引き継ぎ方法の確認

- その他要望

この段階で正確な情報を伝えることが、スムーズな退職につながります。不明点があれば、遠慮なく担当者に質問しましょう。

退職代行から会社へ連絡

必要な情報を伝えると、退職代行業者から勤務先に連絡が入ります。この連絡では、あなたの退職意思を伝え、退職日を通知します。会社側から質問や確認事項があれば、退職代行業者が適切に対応してくれます。

連絡後は進捗状況を随時報告してもらえるため、状況が把握できて安心です。この段階では、退職代行業者からの連絡を待つだけで、あなた自身が会社とやり取りする必要はありません。

退職完了!

退職が正式に認められると、退職代行業者から完了の連絡が来ます。その後、

会社から離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの必要書類が送られてきます。これらの書類は転職時や失業手当を受け取る際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

また、会社から貸与されていたパソコンやスマートフォン、制服などの物品は返却する必要があります。退職代行業者に相談して、郵送での返却方法などを確認するとよいでしょう。

これらの手続きが完了すれば、晴れて退職完了となります。

新卒におすすめの退職代行サービスの選び方

退職代行サービスは数多く存在し、選択肢が多すぎて迷ってしまうことも少なくありません。特に新卒の方は退職代行サービスを利用するのが初めてであることがほとんどでしょう。ここでは、新卒が退職代行サービスを選ぶ際のポイントを4つに分けて解説します。これらのポイントをしっかり押さえて、自分に最適なサービスを選びましょう。

運営法人ごとの対応可能範囲を理解する

退職代行サービスの運営元は大きく分けて3種類あり、それぞれ対応できる範囲が異なります。運営法人ごとの対応可能範囲や料金の相場は以下の通りです。

| 退職代行の運営者 | 料金の相場 | 対応可能範囲 |

|---|---|---|

| 民間 | 2万円前後 | 「使者」として退職の意思伝達のみ |

| 労働組合 | 2~4万円 | 退職に関する交渉も可能 |

| 弁護士 | 5~10万円 ※別途追加報酬が必要なケースも有り | 退職に関する交渉 慰謝料の請求など法的対応も可能 |

民間企業が運営する退職代行サービスは、基本的に退職の意思伝達と退職日の調整などの基本的なサービスのみを提供します。有給休暇の取得交渉や未払い賃金の請求などの交渉事は法律上できません。

参照:退職戦略室「退職代行は非弁行為?違法になるケースを解説」

一方、労働組合が運営する退職代行サービスは、労働組合法に基づく団体交渉権を持つため、会社との条件交渉が可能です。有給休暇の取得や残業代の請求など、より踏み込んだ対応が可能です。

また、法律事務所が運営する退職代行サービスは、退職交渉が可能な小鬼加え、弁護士による法的アドバイスや対応が受けられる反面、費用が高めになる傾向があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行サービス選びに失敗すると、「退職が進まない」「結局自分で会社へ行って退職手続きをすることになった」などのトラブルになりかねないため、依頼先は慎重に選ぶようにしましょう。

>退職代行の選び方はこちらで解説

予算に合わせたサービスを選ぶ

新卒で退職代行サービスを使う場合、経済的に余裕がないケースが多いため、料金も重要な選択基準になります。

退職代行サービスの料金相場は以下のとおりです。

- 民間企業運営:2万円~3万円

- 労働組合運営:2万円~3万円

- 法律事務所運営:3万円~10万円

予算に合わせてサービスを選ぶことが大切ですが、極端に安いサービスには注意が必要です。相場よりも大幅に安い場合、追加料金が発生したり、サービスの質が低かったりする可能性があります。

また、後払いに対応しているか、全額返金保証があるかなども重要なポイントです。退職完了後に料金を支払える後払いシステムがあれば、新卒で資金に余裕がない方でも安心して利用できるといえるでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

料金だけではなく、対応可能範囲や業者の実績や信頼性を比較したうえで、利用する退職代行サービスを選びましょう。

>おすすめ退職代行の料金と特徴を比較!

信頼度の高い退職代行を選ぶ

退職代行サービスは許可や届出が不要なため、どんな企業でも参入しやすいビジネスモデルです。

そのため、退職代行サービスの中には、本業の片手間に代行サービスを行っている場合や、法律知識が不十分な業者も存在します。スムーズな退職を実現するためには、必ず以下のポイントを確認しておきましょう。

- 退職代行の実績は十分か

- 利用者のクチコミはどうか

- 運営元の情報が明確に記載されているか

- 顧問弁護士や監修者の情報が公開されているか

- 実績や口コミが確認できるか

- 会社の所在地や連絡先が明記されているか

- サービス内容や料金体系が明確か

上記について、退職代行サービスの公式HPだけではなく、SNSやレビューサイトで実際の利用者の口コミを確認することで、信頼できる事業者か確認することができるでしょう。新卒が利用した事例があれば、特に参考になるでしょう。

無料相談を活用して、実際の対応の丁寧さや専門知識の有無を確認することもおすすめです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行の「質」は、担当者に依存する部分が大きいため、最終的には依頼前の無料相談時の見極めが重要になります。

退職後の転職サポートが充実しているサービスを選ぶ

新卒の方にとって特に重要なのが、退職後のキャリアサポートです。退職代行サービスの中には、退職後の転職支援までサポートしてくれるところもあります。

具体的には、提携エージェントや求人情報の提供、面接対策等が挙げられます。

特に次の就職先が決まっていない状態で退職する場合、こうした転職支援があると心強いでしょう。

また、退職後も期限なく相談対応してくれるサービスであれば、退職後に発生した問題にも対応してもらえるため安心です。退職は終わりではなく新たなスタートの始まりです。次のステップに進むためのサポートも考慮して選びましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行サービスのなかには、自社で転職エージェントを運営しているケースも有ります。

豊富な退職代行実績を活かし、ブラック企業を避けた求人紹介を受けられるサービスもあるため、気になる人はチェックしてみるといいでしょう。

新卒の退職代行利用に関するよくある質問と回答

新卒で退職代行サービスの利用を検討する場合のよくある質問について、以下に解説していきます。

新卒で退職代行を使うのは悪いことでしょうか?

退職代行を使って辞めることは、法律上何ら問題ありません。

退職は労働者の正当な権利であり、その権利を行使するための手段として退職代行を利用することは、悪いことではありません。

確かに引き継ぎや挨拶なく辞めることで、残された同僚や上司に負担がかかる場合もありますが、自分の心身の健康やキャリアを守るために必要な選択であれば、自分を優先して代行サービスを使って辞めることも正しい選択のひとつといえるでしょう。

退職代行サービスを使えば即日退職できますか?

退職代行サービスを使うことで実質的な即日退職は可能です。

正社員などの無期雇用契約の場合、申し出から2週間後に退職することができます。

もしも有給休暇が残っていれば、この2週間の間の出勤日に対して有休を使うことで、1日も出勤せずに実質的な即実退職が実現可能です。また、有給休暇が残っていない、もしくはまだ付与されていない場合は、実務上「欠勤」として処理されるケースが多いでしょう。

ただし、契約社員や派遣社員などの有期雇用の場合、契約期間中は「やむを得ない事由」もしくは「会社の合意」が無ければ退職することができません。

そのため、新卒入社した場合であっても、現在の契約が「有期雇用」の場合は、退職代行を通して「やむを得ない退職理由」を伝えるか、もしくは代行業者を介して「会社の退職合意」を得る必要があります。

退職代行の利用は転職先にバレますか?

退職代行サービスを利用したことが、次の転職先に知られることは基本的にありません。

ただし、短期間で退職した事実自体は履歴書に記載する必要があります。転職面接では退職理由を前向きに説明し、自分のキャリアビジョンをしっかりアピールすることが大切です。

退職代行を使ったら会社から連絡は来ますか?

退職代行サービスを利用しても、会社から直接連絡が来る可能性はゼロではありません。

特に退職手続きや貸与品の返却、最終給与の振込先確認などの実務的な連絡が来ることがあります。また、担当業務の引き継ぎに関して問い合わせの連絡が入る場合もあるでしょう。

その際は直接対応するのではなく、連絡が合った内容を退職代行会社へ共有し、代行会社を通して対応するようにしましょう。

退職代行を使っても辞められない可能性はありますか?

退職代行を利用しても辞められないというケースはほとんどありません。

民法第627条により、正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申入れから2週間経過すれば雇用契約は終了します。

ですが、新卒で有期雇用契約(契約社員や派遣社員など)で働いている場合、退職のためには会社の合意や「やむを得ないと認められる退職事由」が必要な場合があります。

この場合は、労働組合や弁護士の退職代行に依頼し、適切な「退職交渉」を代行してもらうことで、よりスムーズに辞めることができるでしょう。

試用期間中でも辞められますか?

新卒で入った会社の試用期間中であっても、退職代行を使って辞めることは可能です。

ただし、有期雇用契約の場合や「試用期間中は契約社員」等の制限がある場合、会社の退職合意、もしくはやむを得ない知職理由が必要になります。

新卒が退職代行を使っても大丈夫な理由まとめ

新卒でも退職代行サービスを利用することは法的に問題ありません。

むしろ、労働条件が説明と異なる、パワハラやいじめがある、または退職を引き止められるといったブラック企業を辞める際は、退職代行の利用は精神的負担を軽くして辞められる、最適な手段のひとつといえるでしょう。

退職代行を利用することで、対面での退職交渉のストレスを避け、スムーズに次のキャリアへ進むことができます。ただし、費用負担や転職活動への影響など、デメリットも理解したうえで判断することが大切です。

退職することは新卒であっても労働者の正当な権利です。自分のキャリアや健康を第一に考え、必要な場合は退職代行という選択肢を検討してみるといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

新卒で入社した会社を退職代行を使って辞める際は、罪悪感を感じることもあるでしょう。

もちろん、自身の口から退職を伝えられることが最も望ましいですが、それができずに転職のタイミングを逃すくらいであれば、退職代行に依頼して辞めることも前向きに検討するようにしましょう。

.png)