【意識調査アンケートも実施】退職代行は非弁行為になる?違法になるケースや弁護士以外に依頼するデメリットも解説

退職代行は、自分の代わりに会社に退職の申し出をしてくれる便利なサービスですが、違法行為である「非弁行為」を行う事業者もいるため、注意が必要です。

非弁行為を行う退職代行に依頼してしまうと、退職を通して想定外のトラブルに発展する可能性があり、円滑な退職を実現することが難しくなってしまいます。

本記事では、非弁行為に該当する退職代行ケースや、リスクを避けるための代行サービスの選び方について解説していきます。

退職代行に関する意識調査アンケートの結果も掲載しているので、ぜひご確認ください。

退職に悩んでいる人におすすめ!

退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。

「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。

\まずは相談相手を探す!/

退職代行は非弁行為になるのか?

自身に代わって退職を伝えてくれる「退職代行」は、ブラック企業や在職強要が激しい職場を辞める際に非常に便利なサービスである一方で、「これは違法ではないのか?」という不安の声もよく聞かれます。

ここからは、以下のポイントに沿って退職代行の非弁行為について解説していきます。

非弁行為とは?

非弁行為とは、弁護士資格を持っているものしかできない行為を、非弁護士が行う違法行為のことを指します。

なお、弁護士法以外の法律でこれらの行為が認められている場合においては違法行為には該当しません。

-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)

退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)ブラック企業や人材不足の会社を退職する際は、激しい引き止めが想定されるため、専門家に任せるのは最適な選択肢の一つです。

ただし、非弁行為を行う退職代行サービスに依頼すると、迅速な退職どころか、大きなトラブルに発展する可能性があるため、注意しておきましょう。

弁護士以外が行う退職代行は非弁行為に該当する可能性がある

退職代行サービスが「単に退職の意思を伝えるだけ」であれば、これは「使者」としての役割であり、基本的に非弁行為には該当しないといえるでしょう。

しかし、退職に際して以下のような行為を行う場合は、非弁行為となるため民間の退職代行では対応できません。

- 退職日の調整

- 有給休暇取得の交渉

- 引き継ぎに関する交渉

- 残業代請求の代行

- 退職金の計算や交渉

- パワハラなどに対する損害賠償請求

- その他退職条件の交渉

そのため、退職代行を使って退職条件の交渉などを行いたい場合は、非弁行為の心配がない「弁護士」の退職代行か、団体交渉権を持つ「労働組合」の退職代行に依頼をする必要があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行を使うことで、会社側が損害賠償請求や懲戒解雇を持ち出しそうな場合は、法的対応の専門家である弁護士の退職代行がおすすめです。

非弁行為に該当した場合の罰則と退職への影響

非弁行為を行った場合の罰則は弁護士法77条で定められており、違反者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

これはあくまで非弁行為を行った退職代行業者に対する罰則であり、依頼者である退職希望者が直接罰則を受けることはありません。

しかし、利用した退職代行業者が非弁行為を行った場合、会社側から法的措置を取られる可能性もゼロではありません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

非弁行為を行う代行業者に依頼すると、スムーズな退職とは程遠い結果になり、結果的に転職活動などに悪影響が出る可能性があるでしょう。

退職代行における法律事務の範囲とグレーゾーン

退職代行サービスにおいて、どこからが法律事務に該当するのかは、明確な線引きが難しい部分もあります。

例えば、「退職します」という意思表示を伝えるだけであれば使者としての役割であり、非弁行為には該当しないと考えられます。

また、退職代行業者が「顧問弁護士から指導を受けている」と謳っている場合でも、顧問弁護士が自ら受任した事案について業者を使者として使うのでなく、業者が主体的に法律事務を取り扱っている場合は非弁行為となるため注意が必要です。

退職代行サービスを選ぶ際は、業者が提供するサービス内容が単なる意思伝達にとどまるのか、「退職条件の交渉」などの法律事務に踏み込むのかを見極めることが重要です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行を利用する人のなかには、給与の未払いやパワハラが横行するブラック企業に勤めている場合も少なくありません。

ブラック企業の退職時に、未払い給与の請求やパワハラに対する慰謝料請求を行いたい場合は、非弁行為の心配がない弁護士の退職代行に依頼するといいでしょう。

退職代行の非弁行為に関するアンケート調査を実施

前述のとおり、弁護士以外が提供する退職代行サービスを利用した場合、「交渉」などの行為が非弁行為に該当し、退職手続きがスムーズに進まなくなるリスクがあります。

では、こうした非弁行為のリスクについて、世間ではどの程度認識されているのでしょうか。

この点を明らかにするために、退職戦略室では退職代行に関する非弁行為のリスク認知度について、アンケート調査を実施しました。

20代から50代以上の国内在住者100名にアンケートを実施

- 年齢:20代12名・30代46名・40代33名・50代以上9名

- 雇用状況:正社員61名・契約社員2名・派遣社員3名・アルバイト9名・フリーランス17名・無職3名・その他5名

- 調査方法:クラウドワークスでアンケート調査を実施

- 調査日時:2025年7月1日

大半の人は「非弁行為」を知らない

退職代行に関するリスクの認識を確認するため、アンケートでは「『非弁行為』という言葉を知っていますか?」という質問を設けました。

この質問に対する回答結果は以下の通りです。

| 回答 | 回答数 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 意味まで知っている | 14 | 14% |

| 聞いたことはあるが意味は知らない | 35 | 35% |

| 全く知らない | 51 | 51% |

n数=100

上表の回答結果を見ると分かるように、「全く知らない(51%)」「聞いたことはあるが意味は知らない(35%)」と回答した人が86%を占めています。

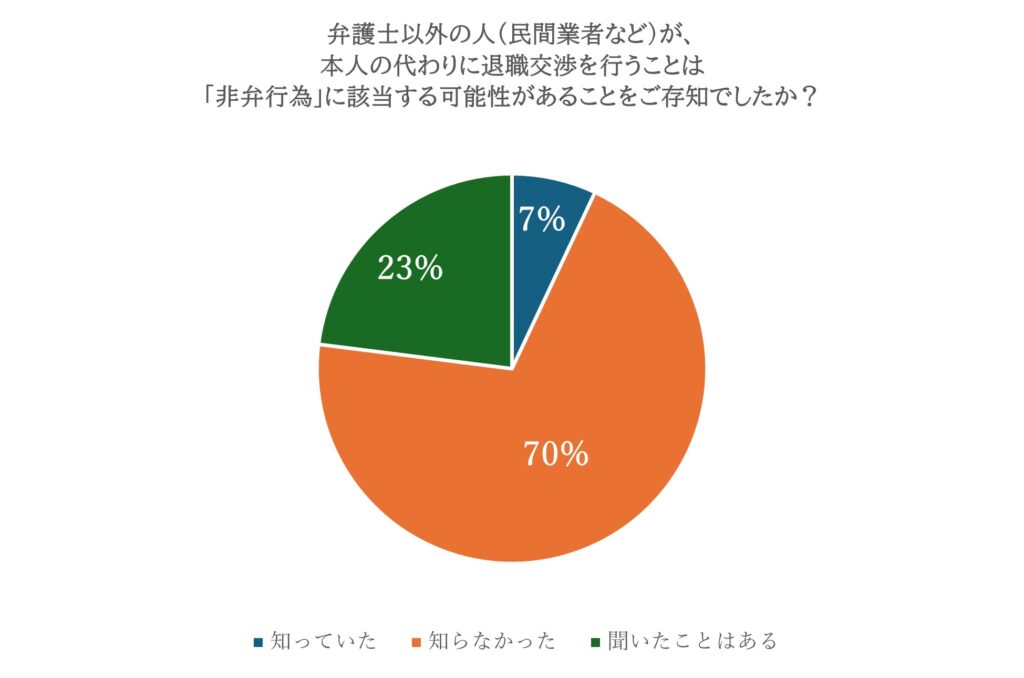

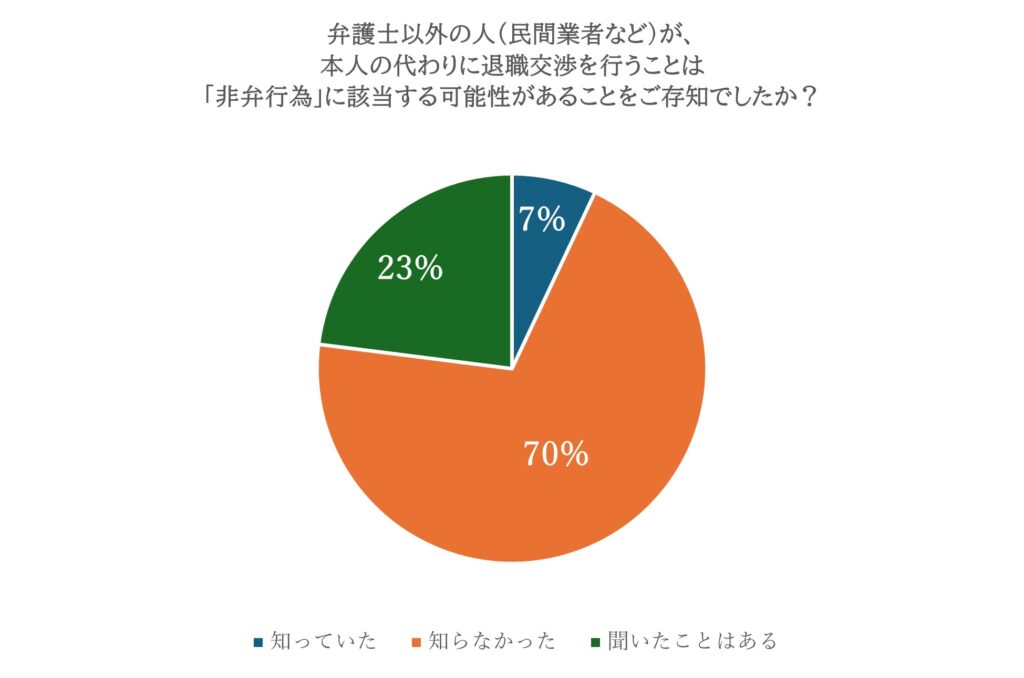

退職代行の非弁行為リスクを知っている人はわずか7%

退職代行の非弁行為リスクの認識を確認するために行った、「弁護士以外の人(民間業者など)が、本人の代わりに退職交渉を行うことは「非弁行為」に該当する可能性があることをご存知でしたか?」という質問への回答結果は以下の通りです。

| 回答 | 回答数 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 知っていた | 7 | 7% |

| 知らなかった | 70 | 70% |

| 聞いたことはある | 23 | 23% |

n数=100

上表を見ると分かるように、退職代行サービスが交渉を行うことが非弁行為に該当するリスクについて、「知らなかった(70%)」と回答している人が大半で、「知っていた(7%)」の回答者は極めて少ないことが分かりました。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

非弁行為のリスクを正しく理解している人が少ないことから、退職に交渉が必要な状況であっても、不適切な退職代行サービスに依頼する可能性が高い状況といえるでしょう。

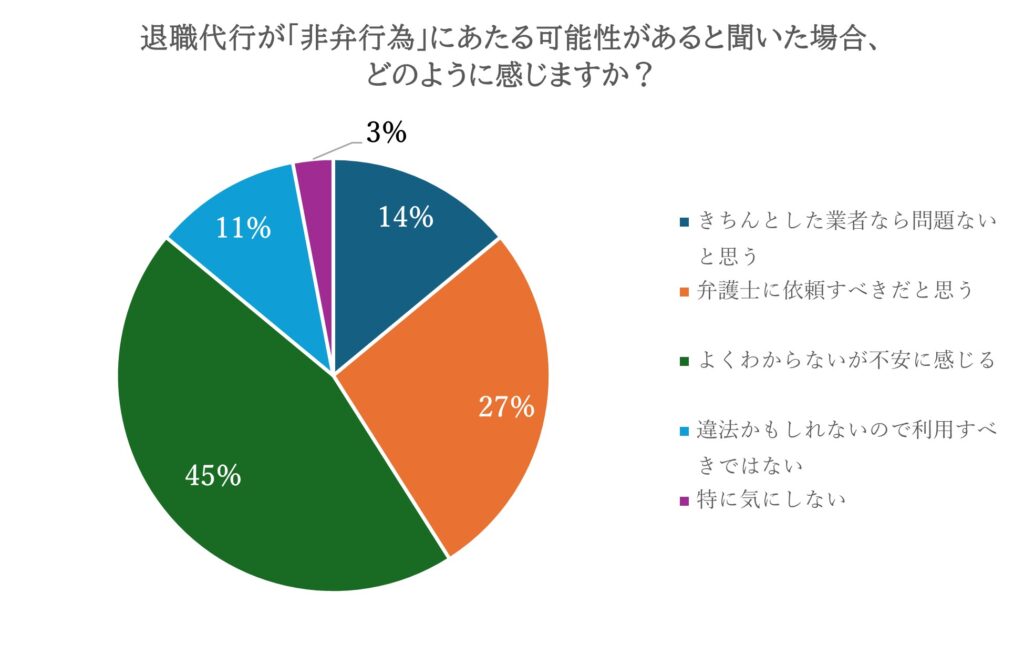

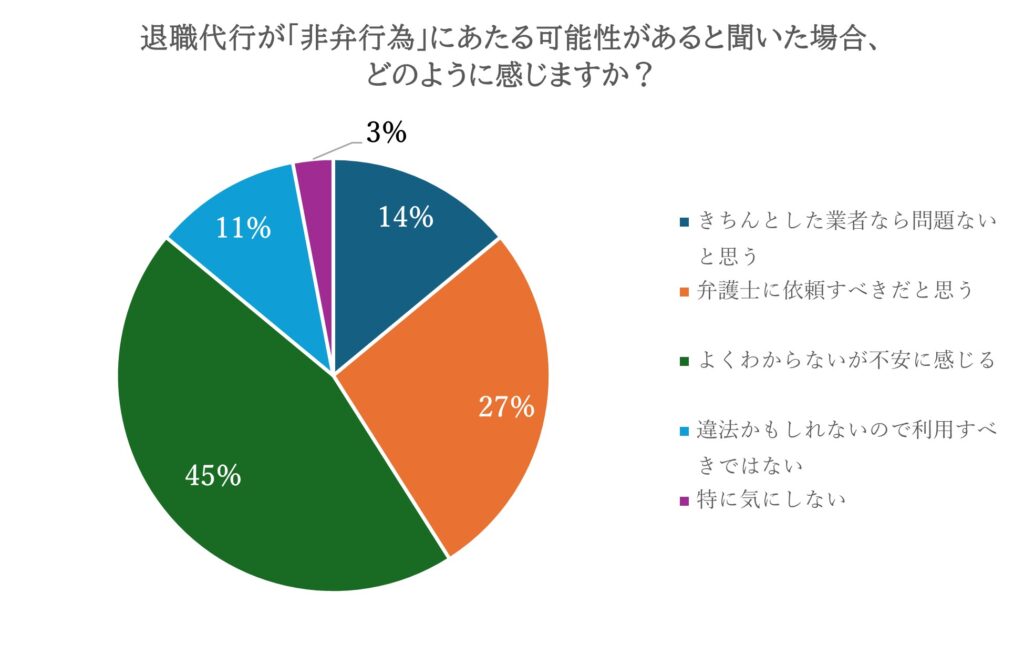

「退職代行を弁護士に依頼すべき」の回答者は27%

非弁行為に該当するリスクがあることを踏まえたうえで、利用者がどのような事業者に依頼すべきと考えているのかを確認するために、「退職代行が『非弁行為』にあたる可能性があると聞いた場合、どのように感じますか?」という質問をアンケート内で実施(※)しました。

| 回答 | 回答数 | 回答割合 |

|---|---|---|

| きちんとした業者なら問題ないと思う | 14 | 14% |

| 弁護士に依頼すべきだと思う | 27 | 27% |

| よくわからないが不安に感じる | 45 | 45% |

| 違法かもしれないので利用すべきではない | 11 | 11% |

| 特に気にしない | 3 | 3% |

n数=100

上表の結果を見ると、最も多かった回答は「よくわからないが不安に感じる(45%)」でした。

このアンケート結果から、多くの人が退職代行に対して法的な不透明さや不安を感じていることが分かります。

一方で、「きちんとした業者なら問題ないと思う(14%)」という声もあり、全員が「弁護士一択」と考えているわけではないことも伺えます。

非弁行為に該当する退職代行のケース

退職代行サービスが非弁行為に該当するかどうかは、その代行するサービス内容によって判断されます。

具体的には、単なる「使者」として退職の意思を伝えるだけなのか、それとも法律事務に該当する交渉などを行うのかが重要な分かれ目となります。

ここでは、民間事業者が行うと非弁行為になる以下のケースについて、具体的な判断基準とともに解説していきます。

退職代行による残業代請求の交渉

残業代の請求は、労働基準法に基づく労働者の重要な権利ですが、退職代行業者が本人に代わって残業代の請求交渉を行うことは、明確に非弁行為に該当します。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

退職代行業サービスの担当者は、利用者に代わって「退職の意向」と「未払い残業代を支払ってほしい」という旨を会社へ伝えたが、会社側は「退職するなら残業代は支払わない」との立場を取った。

これに対し、退職代行サービスの担当者は、「その対応は法令に反する可能性がある」「計算すると未払いの残業代は10万円にのぼる」と主張し、最終的に会社側が未払い残業代の支払いに応じる結果となった。

上記の事例では退職希望者の臨む結果が得られたものの、「未払い残業代の請求交渉」は法律事務に該当するため、民間の退職代行が行ってしまうと非弁行為となります。

そのため、未払い残業代の請求交渉を代行したい場合は、弁護士や労働組合の退職代行に依頼する必要があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

もちろん、退職時に未払い残業代を自分で計算して請求することは問題ありません。もしも会社側がこれに応じない場合、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談することで解決できる可能性があります。

ですが、正当な権利の主張が通用しないブラック企業に勤めている場合、弁護士などの専門家に依頼することも最適な選択肢の一つといえるでしょう。

退職日の調整や有給休暇取得の交渉代行

退職日時や有給休暇の消化に伴い、会社側と交渉が必要にあった場合、これを民間の退職代行業者が行うと非弁行為に該当します。

民間の退職代行に依頼する場合でも、有給休暇の取得や退職日の希望を「使者として意思伝達」をすることは可能です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職日や有給の消化は転職活動にも影響する重要事項です。

ストレスなく労働者としての権利を行使するためにも、弁護士や団体交渉権をもつ労働組合の退職代行へ依頼した方がいいでしょう。

ハラスメントに対する損害賠償の請求

パワハラやセクハラなどのハラスメント被害に対する損害賠償請求を退職代行業者が代行することも、明確に非弁行為に該当します。

そのため、基本的には弁護士以外の退職代行を通して行うことはできないため、注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ハラスメントに対して損害賠償や慰謝料を請求する場合、必ず弁護士の退職代行に依頼し、適切な補償を受けるようにしましょう。

ただし、弁護士の退職代行に「損害賠償の請求」を依頼した場合、成功報酬として損害賠償額の一部(相場は20~30%)を支払う料金体系が多いため、事前にチェックしておきましょう。

その他退職条件に関する会社との交渉

退職代行を通して会社を辞める場合、前述した以外にも、様々な交渉が必要になる可能性があります。例えば、以下のような交渉も、弁護士以外はできない「法律事務」に該当する可能性が高いです。

- 退職金の計算や支払条件についての交渉

- 引き継ぎ条件についての交渉

- 社宅の退去時期や条件についての交渉

退職代行サービスを利用する際は、サービス内容がこれらの法律事務に踏み込んでいないか確認することが重要です。民間の退職代行業者が「交渉もできます」と謳っている場合は、非弁行為のリスクがあることを認識しておくべきでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職に伴う諸条件の交渉は、円滑に次の仕事を始めるために重要な要素となります。

非弁行為をする業者を避けるためにも、退職代行を依頼する際は、「希望している退職条件の交渉」が可能な弁護士、もしくは団体交渉権を持つ退職代行サービスを選ぶようにしましょう。

退職代行サービスの種類と対応範囲

退職代行サービスには大きく分けて「弁護士」「労働組合」「民間業者」の3種類が存在し、それぞれ法的な立場や権限の違いから、対応できる内容にも明確な線引きがあります。

それぞれの対応可能範囲と料金の相場は以下の通りです。

| 弁護士の退職代行 | 労働組合の退職代行 | 民間の退職代行 | |

|---|---|---|---|

| 退職意思の伝達 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |

| 退職に伴う交渉 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 |

| 損害賠償請求への対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |

| その他法的対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |

| 利用料金の相場 | 5~10万円 | 2~4万円 | 2万円前後 |

引用:退職戦略室「退職代行の選び方を徹底解説!」

非弁行為を行うなどのトラブルなく、スムーズな退職を実現するためには、自分の状況に最も適したタイプの退職代行を選ぶことが不可欠です。

ここからは、それぞれの退職代行サービスの種類ごとの特徴を詳しく解説していきます。

弁護士が行う退職代行は非弁行為の心配無し

弁護士が行う退職代行サービスは、弁護士法に基づいて正式に法律事務を取り扱うことができるため、非弁行為の心配はありません。

弁護士による退職代行では、以下のような幅広い業務に対応することが可能です。

- 退職日の調整

- 未払い残業代の請求

- 退職金の計算や請求

- 有給休暇取得に関する

- パワハラ・セクハラなどに対する損害賠償の請求

弁護士は依頼者との間で正式な委任契約を結び、守秘義務を負いながら専門的な法的サービスを提供します。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

法律の専門家である弁護士の退職代行に依頼することで、安心・確実に退職条件の交渉が可能です。

ただし、「弁護士の監修」を謳っている民間の退職代行業者の場合は、退職条件の交渉はできないため、注意しておきましょう。

労働組合による退職代行は交渉が可能

労働組合による退職代行サービスは、日本国憲法第28条によって「団体交渉権」が保証されており、退職に伴う交渉が可能な点が特徴です。

労働組合による退職代行の特徴は以下の通りです。

- 団体交渉権による退職条件の交渉が可能

- 残業代請求や退職条件の交渉なども行える

- 弁護士に比べると費用が抑えられることが多い

(相場:3〜5万円程度)

ただし、東京弁護士会の見解によれば、労働組合による交渉であっても状況によっては非弁行為となる可能性があり、完全に安全とは言い切れない面もあるため注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「弁護士に頼むほどではないが、会社との退職条件の交渉はして欲しい」という人にとって、労働組合の退職代行への依頼は最適な選択肢のひとつとして考えられます。

ただし、労働組合は労働者が2名以上いれば簡単に作れる組織のため、運営実態や法律知識、交渉力は組合によって大きな差があります。

そのため、労働組合の退職代行に依頼する際は、代行実績や評判を念入りにチェックするようにしましょう。

民間の退職代行は「使者」として意思伝達のみ可能

弁護士や労働組合ではない民間の退職代行業者は、法律上は「使者」としての役割しか果たせません。

民間の退職代行業者の中には「残業代の請求も対応可能」「有給休暇の取得交渉もします」などと謳っているケースがありますが、これらは法律事務に該当するため、弁護士や労働組合ではない業者が行うと非弁行為となります。

民間の退職代行は安価で利用しやすい点が魅力ですが、法的トラブルのリスクや対応範囲の限界をしっかり理解した上で利用することが重要です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「退職を代わりに伝えてほしいだけ」というシンプルなケースでは、民間の退職代行でも十分に役立ちます。

ただし、退職に伴う条件交渉やトラブルが発生した際は、対応しきれずにスムーズに辞められなくなる恐れがあります。

そのため、料金の安さだけで選ぶのではなく、自身の退職に伴う必要な交渉の有無や、想定されるトラブルに合わせて依頼する退職代行サービスを選ぶようにしましょう。

非弁行為のリスクを避ける退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを利用する際、非弁行為のリスクを避けるためには、適切なサービスを選ぶことが重要です。ここでは、安心して利用できる退職代行サービスの以下の選び方について解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

弁護士の退職代行サービスを選ぶ

非弁行為のリスクを完全に回避するには、弁護士による退職代行サービスを選ぶのが最も確実な方法です。弁護士は法律の専門家として、以下のようなメリットがあります。

- 退職条件の交渉や残業代請求なども適法に行える

- 会社側も弁護士が介入することで真摯に対応する傾向がある

- 退職に伴う法的トラブルにも一貫して対応できる

- 守秘義務があるため個人情報が守られる

また、代行サービスで辞めることに対し、会社側から損害賠償請求や懲戒解雇などの対応があった場合でも、弁護士であれば迅速かつ適切に対応できるため、精神的な安心感も得られる点もメリットといえるでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職がスムーズに進まなかったり、会社とのトラブルが予想される場合には、弁護士に依頼することでリスクを最小限に抑えることができます。

「いま辞めるなら損害賠償を請求する」と脅されている場合や、ハラスメントや未払い給与がある場合に最適な選択肢といえるでしょう。

「退職の意思を伝えるだけ」と範囲が明確なサービスを選ぶ

弁護士以外の退職代行サービスを選ぶ場合は、非弁行為を避けるためにも「退職の意思を伝えるだけ」というように、業務範囲が明確に限定されているサービスを選ぶことが重要です。

退職に伴う「使者」としての役割のみ依頼したい場合は、役割が限定的で非弁行為になりえる対応を「代行不可」と明記しているサービスを選ぶようにしましょう。

民間の退職代行サービスにも関わらず、「交渉」「請求」「調整」などの表現を使っている場合は、非弁行為のリスクを抱えている可能性があるため、注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

入社後にすぐに辞める場合は、退職に伴う条件交渉が不要の場合があります。

その場合は、「使者」としての対応範囲が明確な民間の退職代行も選択肢に入れるといいでしょう。

実績が豊富な退職代行サービスを選ぶ

非弁行為のリスクを低減するためには、実績が豊富で信頼性の高い退職代行サービスを選ぶことも大切です。以下のようなポイントをチェックしましょう。

- 外部サイトで利用者の評判や口コミが確認できる

- 退職代行サービスの運営歴

- メディアでの紹介実績がある

- 料金体系が明確である

実績のある業者は非弁行為に対する理解も深く、法的トラブルを避けるための運用体制もしっかり整備されているケースが多く見られます。

HPに記載されているアピールポイントだけではなく、運営歴や評判などをチェックすることで、信頼できる退職代行を選ぶようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職代行の担当者の中には、法律に関する知識がないことが原因で、悪意なく非弁行為に当たる退職交渉をしてしまう人もいるため、注意しなければなりません。

安心して退職手続きを任せるためには、信頼できる退職代行サービスを選ぶことが重要です。

弁護士が監修しているだけでは不十分なので注意

近年、民間事業者のなかでも、「弁護士監修」と謳った退職代行サービスが増えていますが、これだけでは非弁行為のリスクを避けるには不十分です。弁護士監修の退職代行に関する主な注意点は以下の通りです。

- 「弁護士監修」と「弁護士実施」は別物

- 弁護士が実際に案件を受任していなければ、非弁提携(非弁業者が弁護士の名を借りて活動すること)の可能性がある

- 顧問弁護士がいても、実際の業務を非弁業者が行えば非弁行為となる

上記のように、弁護士監修を謳っていても、実際に退職代行業務を行うのが弁護士でない場合、法律事務を行うことはできず、退職関する諸条件の交渉を行うと非弁行為になってしまいます。

退職代行サービスを選ぶ際は、これらのポイントを総合的に判断し、非弁行為のリスクが最小限に抑えられるサービスを選ぶようにしましょう。

自身の退職に伴って法的トラブルが懸念される場合は、多少費用がかかっても弁護士に依頼することをお勧めします。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「弁護士監修」という表現に安心してしまいがちですが、実際に依頼したときに弁護士が対応するわけではありません。

非弁行為のリスクをなくし、法律の専門家に依頼したい場合は、「弁護士の退職代行サービス」へ依頼しましょう。

弁護士以外の退職代行サービスに依頼する際の注意点

非弁行為をする退職代行を避けるためには、「弁護士に依頼する」ことが最も確実ですが、利用料金が依頼したい内容のバランス次第では民間や労働組合運営の退職代行サービスを検討することもあるでしょう。

その際は、以下のデメリットを理解したうえで依頼を検討するようにしましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

民間の退職代行は「交渉」ができない

民間の退職代行業者の最大の制限は、会社との「交渉」ができないことです。弁護士ではない業者が法律事務として交渉を行うことは弁護士法違反(非弁行為)となるため、退職に関する以下のような交渉はできません。

- 退職日の交渉

- 未払い残業代の請求に伴う交渉

- 有給休暇取得に関する交渉

- 引き継ぎに関する交渉

このため、民間の退職代行業者に依頼できるのは、基本的に「退職します」という意思表示の伝達のみです。

もし会社側から「もう少し働いてほしい」「引継ぎをしてほしい」などの要望があった場合、業者はそれに対して交渉することができず、退職自身が対応する必要が出てくる可能性があります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「退職を伝えてくれればOK」というシンプルなケースであれば民間業者でも対応可能ですが、少しでも交渉が必要な場合は、労働組合や弁護士の退職代行に依頼すべきといえます。

訴訟に対応することができない

民間の退職代行業者は、万が一会社との間で法的紛争が発生した場合、訴訟や労働審判などの法的手続きに対応することができません。

これらの状況になると、あらためて弁護士に依頼する必要があり、結果的に費用が二重にかかってしまう可能性があります。そのため、退職に関連した法的リスクが予想される場合は、最初から弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

一部のブラック企業では、退職代行を使ったこと自体に感情的になり、「顧問弁護士に依頼して損害賠償を請求する」と主張するケースもあります。

万が一の訴訟リスクにも備えておくのが、安心して退職を進めるためには、弁護士の退職代行に依頼したほうがいいでしょう。

トラブルに発展した場合の交渉力が低い

退職代行サービス経由で退職の申し入れを行った際、退職やそれに伴う諸条件の要求に対し、会社側が応じないケースがあります。

特に、パワハラやセクハラなどの被害を受けている場合や、未払い残業代が多額にある場合など、単純な退職以上の問題がある場合は、民間の退職代行サービスでは十分な対応ができないことが多い点に注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合、契約期間中は「やむを得ない理由」もしくは「会社の合意」が無いと、基本的に退職できません。

そのため、会社側が退職を認めない場合、どうしても交渉が必要になるケースが多くなります。

その際、民間の退職代行サービスでは交渉を代行することができず、結果的に「退職できない」というトラブルにつながりかねません。

より確実に退職を進めるためには、退職に伴う交渉が可能な「弁護士の退職代行サービス」に依頼する方が望ましいでしょう。

退職代行サービスは弁護士がおすすめ

これまで見てきたように、退職代行サービスには非弁行為のリスクが伴う場合があります。

もし退職に際して何らかの交渉や法的対応が必要になる可能性があるなら、弁護士による退職代行サービスの利用がおすすめです。弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

- 残業代請求や退職条件交渉などを行える

- 退職を巡って会社と法的トラブルが発生した場合も一貫して対応できる

- 退職に伴う訴訟リスクなどを相談可能

- 会社側が弁護士の介入を重く受け止め、スムーズな退職につながることが多い

弁護士費用は一般的に5〜10万円程度と民間業者より高くなりますが、トラブルを未然に防ぎ、自分の権利を適切に守るためには、この投資は十分に価値がある選択肢といえるでしょう。

退職代行の非弁行為に関するよくある質問

退職代行サービスの非弁行為に関するよくある質問について、以下に解説していきます。

退職代行は違法ではないのか?

退職代行サービス自体は違法ではありません。退職の意思を伝えるだけの「使者」としての役割であれば、民間の退職代行業者でも問題なく対応可能です。

しかし、弁護士資格のない者が退職条件の交渉などの法律事務を行うと、非弁行為と呼ばれる違法行為となります。

退職代行における非弁行為とは?

退職代行における非弁行為とは、具体的には「残業代の請求交渉」「退職日の調整交渉」「退職金の計算や交渉」「有給休暇取得の交渉」「ハラスメントに対する損害賠償請求」などが該当します。

非弁行為にならない退職代行を選ぶにはどうすればいい?

非弁行為にならない退職代行を選ぶには、「退職の意思を伝えるだけ」と業務範囲が明確に限定されているサービスを選ぶか、弁護士の退職代行サービスに依頼する必要があります。

労働組合の退職代行なら非弁行為にならない?

労働組合は「団体交渉権」を持っており、これに基づいた退職代行サービスは一定の交渉行為が認められています。

ただし、労働組合の退職代行による交渉であっても、必ずしも非弁行為を回避できるとは限らないため、注意しておきましょう。

そもそも退職を認めない会社側に違法性はないのか?

民法627条では、期間の定めのない労働契約の場合、労働者は「いつでも」退職の申し入れができ、その2週間後に雇用関係は終了すると定められています。つまり、2週間前に通知すれば法律上は辞めることができるため、会社が「退職は認めない」と言っても法的効力はありません。

ただし、契約社員や派遣社員、パートなどの有期雇用契約の場合、雇用期間中に辞めるためには、基本的に「やむを得ない理由」もしくは「退職に対する会社の合意」が必要になります。

退職代行の非弁行為まとめ

退職代行サービスは非常に便利なサービスである一方で、弁護士ではない業者には法的な制約があり、これに違反すると「非弁行為」になる可能性があるため注意が必要です。

弁護士ではない民間の退職代行業者ができるのは「退職の意思を伝える」という使者としての役割のみであり、残業代請求の交渉、退職日の調整、有給休暇取得の交渉、損害賠償請求などを行うと非弁行為となります。

非弁行為のリスクを避けるには、弁護士による退職代行サービスを選ぶのが最も安全です。弁護士なら退職条件に関する交渉などの法律事務を適法に行えるだけでなく、退職後のトラブル対応まで一貫してサポートしてくれます。

もしも安価に退職代行サービスを利用したい場合は、退職条件に関する一定の交渉が可能な「労働組合」の退職代行サービスの中から選ぶといいでしょう。

自分の状況に合った適切な退職代行サービスを選び、非弁行為のリスクなく、安心して新たな一歩を踏み出せるようにしましょう。

.png)