最短で退職するには?法定の2週間前ルールや就業規則より早く辞める方法も解説!

今の職場環境に悩んでいる人や、転職を考えている人のなかには、「できるだけ早く退職したい」「就業規則ですぐには辞められない」と悩んでいる人が多いようです。

結論からお伝えすると、就業規則にどのように記載されていても、基本的に正社員(無期雇用社員)の場合は退職申し出から最短2週間で退職することが可能です。

引用:e-Gov法令検索「民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」

ただし、会社との合意や有給休暇を活用することで、実質的にはより早い退職を実現できる場合もあります。

この記事では、退職に関する2週間ルールや、より最短で辞めるための方法、トラブルを避けるためのポイントを解説していきます。

契約社員やアルバイト・パートの雇用期間内の退職が認められるケースについても解説するので、是非ご確認ください。

退職に悩んでいる人におすすめ!

退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。

「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。

\まずは相談相手を探す!/

法律上は最短2週間で退職が可能

無期雇用の正社員として働いている場合、原則として退職の申し出から2週間で退職することが可能です。

これは民法で定められた基本的な労働者の権利であり、会社都合ではなく労働者の意思を尊重するための重要な規定となっています。

ここでは、退職の申し出と退職日までの期間における法律の定めについて、以下のポイントについて詳しく解説していきます。

民法で定められた2週間前ルールの意味

民法第627条第1項では、期間の定めのない労働契約において、労働者はいつでも退職の申し出(解約の申入れ)を行うことができ、その申し出から2週間が経過すれば労働契約が終了すると定められています。

この規定は、労働者の退職の自由を保障し、不当な拘束から保護することを目的としており、労働者の申し出があったにも関わらず労使関係を強要することはできません。

この2週間は会社側に認められる猶予期間であり、この期間中に後任者の確保や業務の引き継ぎなどの必要最低限の準備を行う必要があります。

-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)

退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)申し出から2週間後の退職をしたい場合は、退職の申し入れを「退職願」ではなく、「退職届」を提出して行うように注意しておきましょう。

なお、正社員の場合は試用期間中であったとしても、2週間前に申し出ることで退職することが可能です。

就業規則より早く退職することも可能

法律上は「正社員は2週間前の申し出によって退職可能」と定められているものの、多くの会社では、就業規則において「1~3ヶ月前までに届け出ること」などの規定を設けています。

しかし、基本的には個々の会社ごとに定められた就業規則の規定よりも、民法の規定が優先されるため、「2週間」を超える退職申し出期間は法律上は効果を持ちません。

ただし、円満退職を目指す場合は、可能な範囲で会社の要望と自身の希望退職日をすり合わせる方が望ましいといえるでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

なかには法律を超える独自のルールによって退職希望者の引き止めを行うブラック企業も存在しており、法律に則って退職の申し出をしても、すんなり辞められないケースも多々あります。

在職強要が激しく、退職届を受け取ってもらえない場合は、退職代行サービスや労働局の総合労働相談コーナーに相談するといいでしょう。

正社員と契約社員の違い

期間の定めのない雇用契約を結んでいる正社員の場合、前述した「退職2週間ルール」が適用されます。

ただし、以下の場合には、雇用契約期間中の契約社員であっても退職することが可能です。

- やむを得ない事由がある場合(以下に例を記載)

- 健康上の理由

- 職場のハラスメント

- 家族の介護

- 会社側と退職の合意が得られた場合

- 1年を超える労働契約において1年以上働いた場合

このように、雇用形態によって適用される規定が異なりますので、自身の雇用契約の形態を確認した上で、適切な退職手続きを進めることが重要です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

契約社員の場合であっても、雇用契約期間中に退職することは可能です。

ただし、会社側に伝える退職理由によっては退職を認められず、トラブルの原因になる可能性があるため、注意しておきましょう。

2週間より早く退職する方法

正社員が退職するためには、法律上は2週間の予告期間が必要とされていますが、より早期に退職を実現することも可能です。

2週間より早く退職する方法には、以下のようなものがあります。

ただし、それぞれの方法には注意点があり、適切な手順で進める必要があります。それぞれ詳しく解説していきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

いずれの場合においても、無断で会社に行かなくなる、いわゆる「バックレ」はできるだけ避ける必要があります。

円満でスムーズな退職を実現するためには、直接的・間接的を問わず、必ず退職の意思を伝えて辞めるようにしましょう。

会社との合意による即日退職

最も円満な形での早期退職は、会社との合意を得る方法(合意退職)です。労使双方の合意があれば、2週間の予告期間を待たずに即日退職することが可能です。

この場合、まずは上司との面談の場を設定し、退職を考えるに至った経緯や状況を丁寧に説明することが重要です。

ただし、会社には合意の義務はないため、話し合いの結果によっては2週間ルールに従った退職を検討する必要がある点に注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

会社との合意があれば、正社員でも申し出から2週間より早く退職することも可能です。

ただし、担当業務の引き継ぎや現場のシフトを考えると、現実的には認められない場合は少ない方法といえるでしょう。

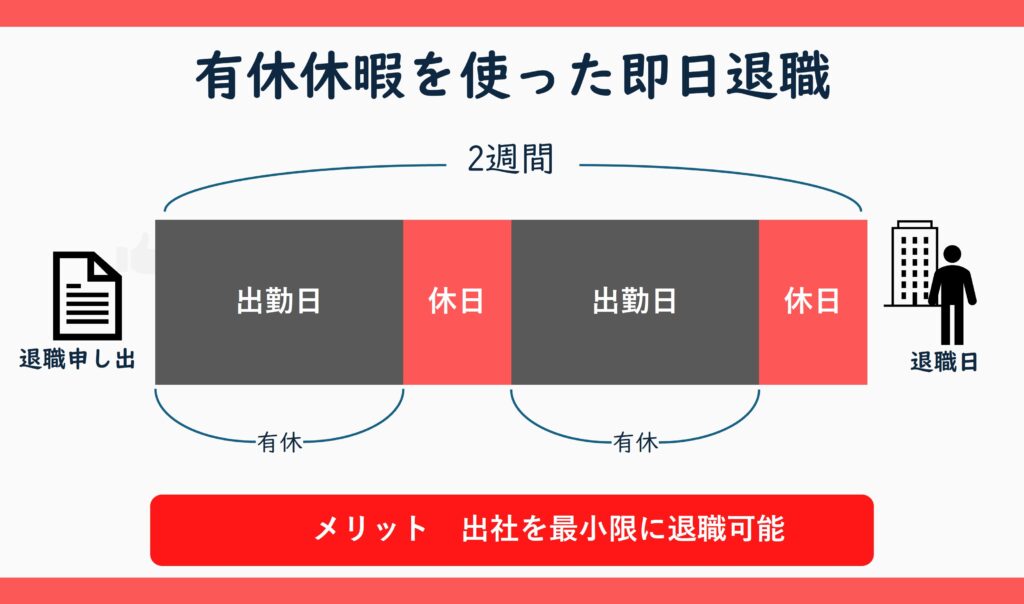

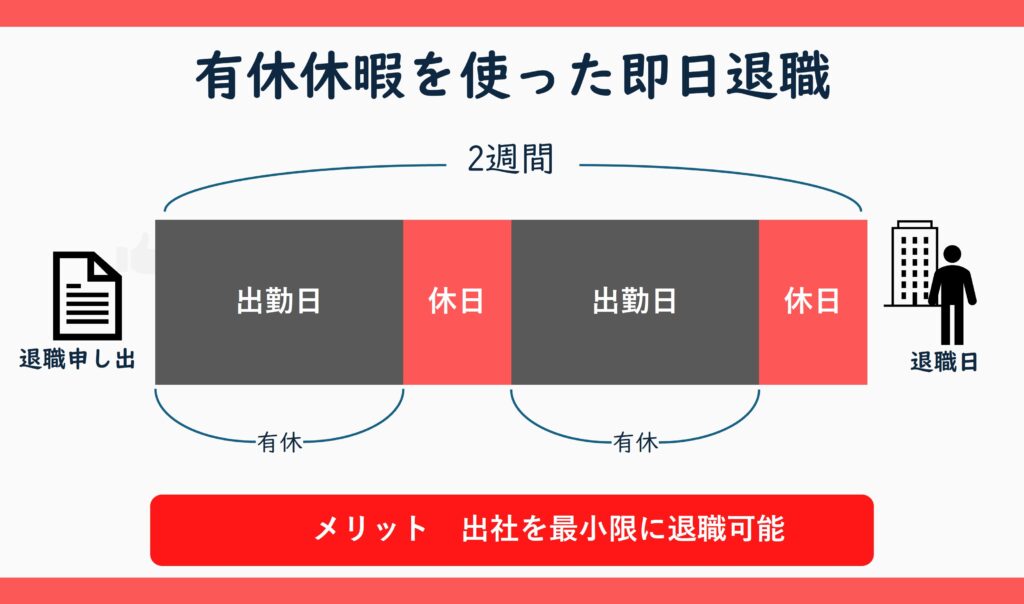

有給休暇を利用した実質的な即日退職

正社員の場合、退職日までの期間中に有給休暇を利用することで、実質的に、退職の申し出から会社に行かずに済む方法があります。

法律上、会社は退職前の有給休暇の取得を拒否できません。

ただし、引き継ぎをせずに退職したことで会社に明確に損害が出る場合、損害賠償請求をされる可能性もあるため、注意しておきましょう。

そのため、退職日までの期間で有給休暇を使い、直接的な引き継ぎが充分にできない場合は、事前に引き継ぎ書を準備しておくことが望ましいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

稀に、時季変更権を主張して有休をとらせない企業もありますが、退職日以降に有給休暇を取得させることは出来ないため、実質的に会社側は退職前の有給休暇を拒むことはできません。

やむを得ない事由がある場合の対応

契約社員や派遣社員、パート・アルバイト等の有期雇用社員の場合であっても、やむを得ない事由がある場合は即日退職することが可能です。

このような状況では、病院への相談や診断書の取得を行い、状況を客観的に証明できる準備をすることが重要です。

また、労働基準監督署への相談や会社の相談窓口の利用も検討すべき選択肢です。深刻な事態の場合は、弁護士への相談を通じて適切な法的アドバイスを受けることも有効です。

ただし、「やむを得ない事由」の判断は慎重に行う必要があり、安易な判断での即日退職は避けるべきといえるでしょう。状況証拠や記録を残しておくことも、後々のトラブル防止のために重要な要素となります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

やむを得ない理由があれば、契約社員であっても即日退職することは可能ですが、慣例としては退職申し出から2週間~1か月後に退職することが一般的です。

即日退職をしたいが会社の合意を得られない場合は、退職代行サービス等の専門家への相談も検討するといいでしょう。

2週間ルールに基づいて最短で退職する具体的な流れ

法律に定められた2週間ルールに基づいて退職する場合、効率的かつ確実に手続きを進めることが重要です。

退職申し出から退職完了までの具体的な流れは以下の通りです。

上司へ退職の申し入れを行う

退職の最初のステップとして、直属の上司へ退職の申し入れを行います。この際の重要なポイントは以下の通りです。

- 退職の意思を明確に伝える

- 退職希望日を具体的に示す

- できるだけ早い段階で伝える

- 可能な限り対面での伝達を心がける

なお、退職理由については詳しく説明する義務は基本的にありませんが、円満な退職のために簡潔な説明を行うことが望ましいでしょう。

退職届を提出して退職日を決定する

退職の意思表示を行った後、正式な手続きとして退職届を提出します。その際、退職届には以下の要素を必ず記載します。

- 宛名(会社名・代表者名)

- 退職日

- 退職理由

- 日付

- 署名捺印

退職届は会社に「退職の意思を通告する」という重要な意味を持つ書類のため、特に退職日は忘れずに記載するようにしましょう。

また、退職日の決定にあたっては、2週間ルールを基本としつつ、可能であれば会社との調整により柔軟に設定することが望ましいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職日は、最短で「2週間後の日付」を記載することも可能ですが、円満退職を目指す場合は会社側とすり合わせを行う必要があります。

引き継ぎ資料の作成と後任者への説明を行う

円滑な業務の引き継ぎのためには、まず担当業務の棚卸しから始める必要があります。

具体的には、日常的な定例業務、進行中のプロジェクトの状況、取引先や関係者との連絡事項など、すべての業務内容を整理し文書化します。

その上で、業務マニュアルの更新や必要な連絡先リストの整備、アクセス権限や保管データの確認といった引き継ぎ資料の作成を進めましょう。

後任者が決まっている場合は、対面での説明機会を設定し、重要ポイントを明確に伝え、十分な質疑応答の時間を確保することが重要です。

特に業務の優先順位や進行中の案件における注意点など、文書化しづらい暗黙知も含めて丁寧に説明することで、スムーズな引き継ぎが実現できます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

もしも有給休暇を使い、出社を一切せずに退職をする場合は、事前に引き継ぎに関する書類を用意しておくことが望ましいでしょう。

また、退職代行サービスを利用する場合、代行業者から引き継ぎ書のテンプレートをもらえる場合もあるため、「何を引き継げばいいか分からない」という場合は相談してみるといいでしょう。

有休休暇を消化する

退職までの期間における有給休暇の消化について、以下の点に注意して進めます。

- 残存有給休暇日数の確認

- 消化計画の共有と申請

- 業務への影響を考慮したスケジュール調整

有給休暇は労働者の権利として認められており、退職前の取得を会社は原則として拒否できません。

ただし、退職後も会社との関係性を保ちたい場合は、計画的な消化が望ましいでしょう。

退職

最終出社日には以下の手続きを確実に行います。

- 会社備品の返却

- 必要書類の受け取りの流れを確認(源泉徴収票や離職票)

- 退職金や未払い賃金の確認

- 社会保険関連の手続き

また、退職後に必要となる以下の手続きについても、事前に確認しておきましょう。

- 健康保険の切り替え

- 年金の手続き

- 失業保険の申請

これらの手続きを漏れなく行うことで、スムーズな退職と転職が可能になります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職後の手続きはいずれも非常に重要ですが、次の転職先で働くまで空白期間がある場合は、必ず失業保険の手続きを行い、経済的負担を抑えるようにしましょう。

最短で退職するメリット

最短の退職を実現することで、状況に応じて以下のメリットがあります。

ただし、これらのメリットは個々人を取り巻く状況によって異なるため、慎重に判断することが重要です。それぞれ詳しく解説していきます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職希望者の状況によっては、最短の退職方法が最善の退職方法とは限りません。

ここで解説する最短退職のメリットと、後述するデメリットを天秤にかけたうえで判断するようにしましょう。

いち早く転職先で働ける

最短で退職する際の最も大きなメリットは、次のキャリアへの移行を早期に実現できることです。

転職先が決まっている場合は、入社日に合わせて退職のタイミングを調整する必要があり、この際に最短での退職が効果的な手段となることがあります。

また、今の職場で転職活動を行う時間を確保できない場合は、早く退職できれば、転職の好機を逃さずに就職活動が可能です。

ただし、円満退職を目指す場合は、現在の職場での引き継ぎや、新しい職場での準備期間なども可能な範囲で考慮に入れた計画を立てることが望ましいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職時期が延びれば、新しいキャリアへの挑戦が遅くなってしまいます。

基本的には会社側と協議の上で実現できる最短退職を目指すべきではありますが、自身のキャリア機会を逃さないように、会社側の要求を鵜呑みにしないように注意しましょう。

ブラック企業の場合は精神的負担を軽減できる

労働環境が著しく劣悪なブラック企業に勤めている場合、最短での退職は心身の健康を守るために必要不可欠な選択肢といえるでしょう。

このような状況下では、早期に環境から離れることで心身の健康回復につながり、新たな環境での再スタートが可能になります。また、より良い職場環境を探す余裕が生まれ、キャリアの再構築にもつながります。

ただし、社員に負担を強いるブラック企業だからこそ、すんなり最短期間で辞めさせてもらえるとは限りません。

高圧的な引き止めや在職強要を受けた場合は、退職代行サービスや労働局の総合労働相談コーナーへ相談することを検討するといいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

心身への負担が大きい職場の場合、退職が長引けば転職活動にも支障が出るため注意しなければなりません。

ブラックな職場をいち早く退職したいと考えている場合は、専門家への相談も視野に入れておきましょう。

最短で退職するデメリット

申し出から2週間の最短退職をする場合、主に以下のデメリットがあります。

これらのデメリットを十分に理解した上で、退職の時期や方法を検討することが重要です。それぞれ詳しく解説していきます。

引継ぎが十分にできない

最短で退職をする際の最も大きなデメリットの一つは、担当業務の引継ぎが不十分になりやすいことです。これは以下のような問題につながる可能性があります。

- 後任者が業務を把握しきれず混乱が生じる

- 取引先との関係に支障が出る

- チーム全体の業務効率が低下する

特に複雑な業務や長期プロジェクトを担当している場合、引継ぎ不足は深刻な問題となる可能性があります。

引き継ぎが不十分であることが原因で、明確な損害が発生する場合は、会社から損害賠償を請求されるリスクもゼロではないことを理解しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

引き継ぎが不十分であることを理由に損害賠償が認められるケースは稀ですが、会社側の対応次第では裁判に発展する可能性があります。

退職に伴って損害賠償請求のリスクがある場合は、事前に弁護士に相談するようにしておきましょう。

>退職代行を使うなら事前に訴訟リスクを相談できる弁護士がおすすめ!

上司や同僚の信頼を失う

突然の退職は、職場の人間関係に大きな影響を与える可能性があります。具体的には下記の通りです。

- 上司からの評価が著しく低下する

- 同僚との関係性が損なわれる

- 業界内での評判に影響が出る

- リファレンスチェックが必要な仕事へ転職する際の推薦状の取得が困難になる

特に、同じ業界内での転職を考えている場合は、このような人間関係の悪化は将来的なキャリアにも影響を及ぼす可能性があるため、注意しておきましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

今の職場の上司や同僚との関係性を保ちたいなら、退職日は無理がない範囲で会社とすり合わせるといいでしょう。

ただし、その際の退職日は転職活動や内定先の入社に悪影響が出ないように、申し出から1~2カ月後には退職できるようにしましょう。

転職先が決まっていない場合は無収入になる可能性がある

転職先が未定の状態での最短退職をする場合、経済的なリスクを伴います。

貯蓄が十分でない場合や固定費が高い場合は経済的なリスクが高くなるため、転職先が決まっていない場合は、十分な準備期間を確保した上での退職を検討する方がいいでしょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

無収入の状態では、焦りから転職活動も思うように上手くいかなくなってしまうこともあるでしょう。

そのため、働きながら転職活動が可能な職場であれば、転職先が決まってから退職の申し出をする方が無難です。

退職時のトラブルを避けるための注意点

退職時に想定される様々なトラブルは、適切な準備と対応によって多くの場合防ぐことができます。ここでは、スムーズな退職のために押さえておくべき以下のポイントについて解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

退職理由は必要最小限の説明に留める

退職理由の説明は、必要以上に詳しく行う必要はありません。

例えば、個人的な事情による退職の場合は「一身上の都合」という表現で十分です。また、転職が理由の場合でも、転職先の企業名や職種など、詳細な情報を開示する必要はありません。

重要なのは、退職に関する否定的な表現を避け、建設的な表現を用いることです。たとえ職場環境への不満が退職の理由だとしても、「新しい環境でキャリアを広げたい」といった前向きな表現を選ぶことで、円満な退職につながります。

退職を伝える際は、時に感情的になりやすいこともありますが、冷静さを保って退職の申し出を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

もちろん、信頼関係が構築されている上司に対しては、詳しい退職理由や転職先に関する情報を開示しても問題ない場合もあります。

退職後にどんな関係性を持ちたいか?を軸に、伝えるべき内容を検討するといいでしょう。

未払い残業代は退職前に必ず清算する

退職時の金銭的なトラブルを防ぐため、以下の項目については必ず確認と清算を行いましょう。

- 未払い残業代の金額と清算

- 有給休暇の買い取りが必要な場合は交渉

- 退職金の算定根拠の確認

- 各種手当てや経費の精算

もしも未精算の経費や未払いになっている残業代があったとしても、退職後は詳細な情報を確認しづらく、清算することが極めて困難になります。そのため、在職中に確実に確認及び処理することが重要です。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

もしも、自力で相当額の未払い給与や残業代を回収することが困難な場合、弁護士の退職代行を利用することがオススメです。

弁護士の退職代行の場合、法律に則って適切に未払い賃金の回収を行うとともに、退職の申し出も代行してもらうことが可能です。

精神的な負担を軽くしつつ確実・迅速な退職を実現したい人は、相談を検討するといいでしょう。

退職届の受け取り拒否される場合は内容証明郵便で送付

退職申し出の際に、上司が退職届の受け取りを拒否し、退職交渉が長期化するケースがあります。

もしも会社側が強硬な引き止めを行ってきた場合は、退職届を内容証明郵便(※)で送付するようにしましょう。

通常の郵送とは異なり、退職届を送付した記録が残ります。

そのため、退職届の提出から最短2週間後に退職する場合、会社側が「退職届を受理していない」などと主張するトラブル時に、退職の意思表示を行った証拠となります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

内容証明郵便をいきなり送ってしまうと、会社側との溝が深まる恐れがあります。

あくまで、会社側が退職届の受理を拒否した場合や、在職強要が激しく困っている場合に利用するようにしましょう。

バックレはしてはいけない

いかなる状況でも、無断欠勤による退職(いわゆる「バックレ」)は避けるべきです。仕事をバックレてはいけない理由は以下の通りです。

- 損害賠償請求のリスクがある

- 今後の就職活動に悪影響が出る

- 給与や退職金の清算に支障が出る

- 必要な退職書類が受け取れない

上司のハラスメントや職場環境が原因で退職を直接言い出せない場合は、労働局の総合労働相談コーナーや、退職代行サービスへの相談を検討するようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職の申し出は可能な限り自分で行うことが望ましいですが、どうしても自分の口から伝えられない場合、バックレるくらいであれば代行サービスを利用しましょう。

在職を強要されて退職できない場合の対処方法

法律上は労働者には退職の自由が認められているにも関わらず、会社から退職を認めてもらえないケースは少なくありません。

ここでは、在職を強要される場合の具体的な以下の対処方法について解説します。

退職代行サービスを利用する

退職代行サービスを使えば、会社側の人と直接話す必要なく辞めることができます。

退職代行サービスには主に、弁護士による退職代行、労働組合による退職代行、民間業者による退職代行の3種類があります。

- 弁護士の退職代行

-

退職に伴う各種の条件交渉や、損害賠償請求への対応等の各種法的対応も可能。

利用料金の相場は3~6万円程度に加え、未払い給与や残業代などの各種金銭の請求に成功した場合は、別途成功報酬として回収額の20~30%(※)が必要になる場合がある。

※依頼する退職代行サービスによって異なります。

- 労働組合の退職代行

-

労働組合に認められた団体交渉権を用いて、退職に関する諸条件の交渉を行える点が特徴。

また、弁護士の退職代行より安価で、3万円前後の利用料金で依頼することが可能。

- 民間事業者の退職代行

-

退職希望者と会社側の「使者」として、医師の伝達をすることのみが可能。

退職に伴う交渉は非弁行為となるため一切できないが、利用料金は最も安価な傾向がある。

自身の退職に伴うリスクや依頼したい内容に応じて、相談する退職代行サービスを選ぶようにしましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

退職に伴って、有給休暇の取得や退職日の調整などの交渉も代行した貰いたい場合は、労働組合、もしくは弁護士の退職代行に依頼するようにしましょう。

また、退職に伴って損害賠償請求をされるリスクがある場合や、こちらからパワハラに対する慰謝料請求をしたい場合は、弁護士の退職代行に相談するといいでしょう。

労働局の総合労働相談コーナーに相談する

労働局の総合労働相談コーナーは、労働に関する問題を無料で相談できる公的機関です。

退職に関する相談や会社との交渉方法のアドバイスを受けられるため、在職強要が激しい場合はまず最初に相談するといいでしょう。

総合労働相談コーナーに相談する際には、以下の資料を用意しておくとスムーズに話を進められるでしょう。

- 労働契約書のコピー

- 就業規則のコピー

- 退職を申し出た際のやり取りの記録

- その他関連する証拠書類

※用意できないものは無くても問題ありません。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

本記事でもお伝えしているように、正社員の場合は2週間前の申し出により、契約社員や派遣社員はやむを得ない理由があればすぐに退職することが可能です。

参照:e-Gov法令検索「民法第627条・628条」

就業規則をはじめとした会社独自のルールで、法律を超えた在職強要は職権乱用であり、基本的に認められることはありません。

そのため、公的機関である総合労働相談コーナーに相談することで、解決する可能性が高いといえるでしょう。

先に転職先を決める

退職を強要される状況での有効な対策として、先に転職先を確保しておくことが挙げられます。

転職先が決まっていることで、経済的な不安が軽減され、会社との交渉においても強い立場で臨むことができます。

また、退職時期の調整がしやすくなり、精神的な余裕を持って対応できるというメリットもあります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

転職先の入社時期が決まっていることで、会社側に「退職日の調整はできない」と強い態度で伝えることが可能です。

退職できなくて困っている場合は、選択肢の一つとして「まず転職先を決める」ことを検討するといいでしょう。

最短で退職したい場合のよくある質問

法律に基づいた最短退職について、よくある疑問について回答していきます。

最短2週間で退職できるって本当?

正社員の場合、法律上は申し出から2週間で退職可能です。

民法第627条により、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)の場合、退職の申し出から2週間経過すれば退職できます。これは労働者の基本的な権利として認められています。

就業規則には退職の3か月前の申し出が必要となっているのですが?

就業規則にそのような規定があっても、民法の規定(第627条)が優先されます。

無期雇用の正社員であれば、法律上は2週間前の申し出で退職が可能です。ただし、円満な退職のためには、可能な限り会社の規定に従うことが望ましいでしょう。

契約社員でも2週間で辞められますか?

契約社員や派遣社員、パートやアルバイトなど期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)の場合は、原則として契約期間満了までは一方的に退職することはできません。

ただし、やむを得ない事由がある場合は、即時退職が認められます。

後任者が見つかるまで待って欲しいと言われたのですが?

後任者の不在を理由に、会社側が退職を制限することはできません。

2週間の予告期間を守れば、後任者の有無に関わらず退職することが可能です。ただし、可能な範囲で引き継ぎ対応を行うことが望ましいでしょう。

引継ぎをせずに退職しても問題ないでしょうか?

引き継ぎを完全に放棄することは避けるべきです。

引き継ぎがされていないことによって、会社に明確な損害が発生した場合、損害賠償請求をされるリスクがあります。そのため、最低限の引き継ぎ資料は作成し、誠実な対応を心がけましょう。

最短で退職する方法と注意点まとめ

退職は労働者の重要な権利として法律で保護されています。

無期雇用契約の正社員として働いている場合、民法の規定により、退職の申し出から2週間経過すれば退職することが可能です。この2週間ルールは、就業規則の規定よりも優先されるため、会社の規定で「1ヶ月前」や「3ヶ月前」の申し出が必要とされている場合でも、法律上は2週間での退職が認められています。

ただし、最短の退職は、次のキャリアへの移行をスムーズに進めるために有効な選択肢となりますが、同時に引き継ぎの不足や人間関係への影響といったデメリットもあるため、事前に理解しておかなければなりません。

これらのメリット・デメリットを十分に理解した上で、自身の状況に最も適した退職の時期と方法を選択することが、より良いキャリア形成につながるでしょう。

.png)